四大主流传感器器件和材料的最新进展

来源:智能传感器网

发布时间:2025-11-05

在当前智能化浪潮席卷各领域的背景下,传感器技术作为数据采集的 “前端入口”,其性能突破与材料创新直接决定了智能化应用的深度与广度。发表于《Review of Materials Research》的综述论文《Recent progress of sensor devices and materials: Especially in the intelligent applications》,便系统梳理了这一领域的最新进展。该论文由Ming Wang、Chunlei Zhang等学者联合撰写,整合了2017至2024年间105篇来自IEEE、ACS、Nature子刊等权威期刊的研究成果,聚焦四种核心传感器的理论、材料与智能应用,最后展望未来挑战与发展趋势,为相关领域研究者提供了全面且深入的参考框架。以下,为大家整理论文的核心内容。

从理论机制到材料突破

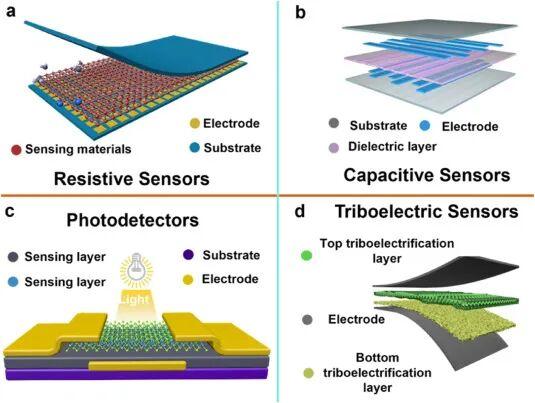

传感器的性能提升始终依赖于理论认知的深化与材料技术的革新。该论文以电阻式传感器、电容式传感器、光电探测器、摩擦电传感器为核心,逐一剖析其工作原理、代表性材料创新及关键性能突破,构建了 “机制 - 材料 - 性能” 的完整研究链条。

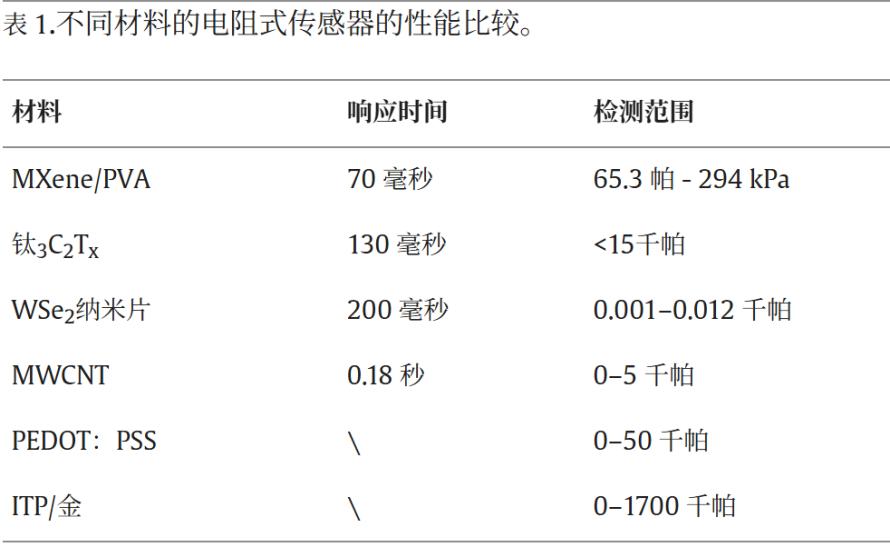

对于电阻式传感器而言,其核心原理是通过电阻值随外界刺激(如压力、湿度、应变)的变化实现传感,结构简单且成本低。近年来,材料创新成为其性能跃升的关键:MXene(如 Ti₃C₂Tₓ)材料凭借优异的导电性,被应用于高灵敏应变检测;PEDOT:PSS 弹性气凝胶则通过多孔结构设计,兼顾了柔韧性与宽检测范围;生物启发的微刺结构材料更是进一步降低了功耗,使其适配可穿戴场景。值得关注的是,基于空心球 microstructure 的导电聚合物膜,已实现超灵敏压力检测,为精准触觉传感提供了可能。

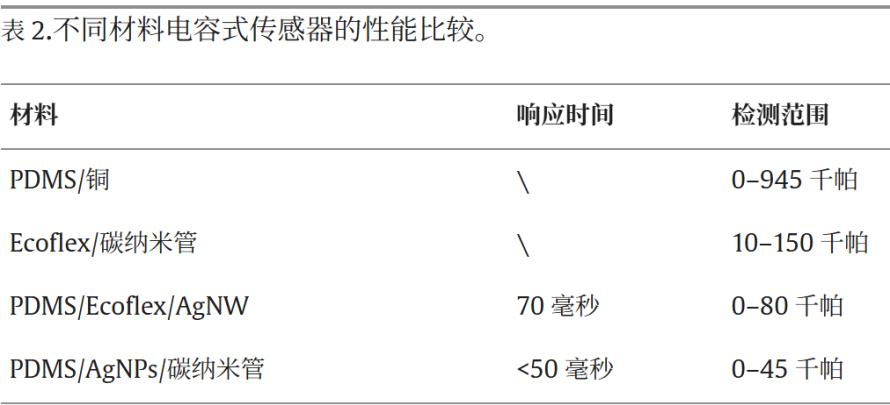

电容式传感器以电容值随介电层厚度或电极间距的变化为核心机制,其材料研发聚焦于环境适应性与抗干扰能力。例如,微结构化聚合物衍生SiCN陶瓷可耐受高温环境,适用于工业极端场景;聚酰亚胺气凝胶则在保持高灵敏度的同时,提升了耐温性能;AgNWs@TiO₂核壳结构材料通过抑制电磁干扰,显著增强了传感稳定性。这些材料创新让电容式传感器实现了透明柔性、3D触摸识别等功能,拓展了其在消费电子与医疗设备中的应用空间。

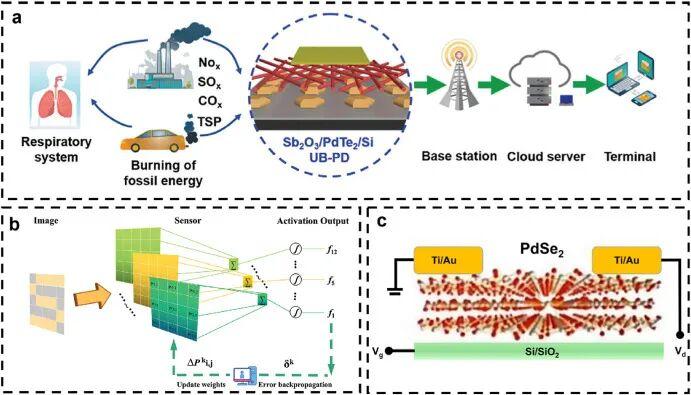

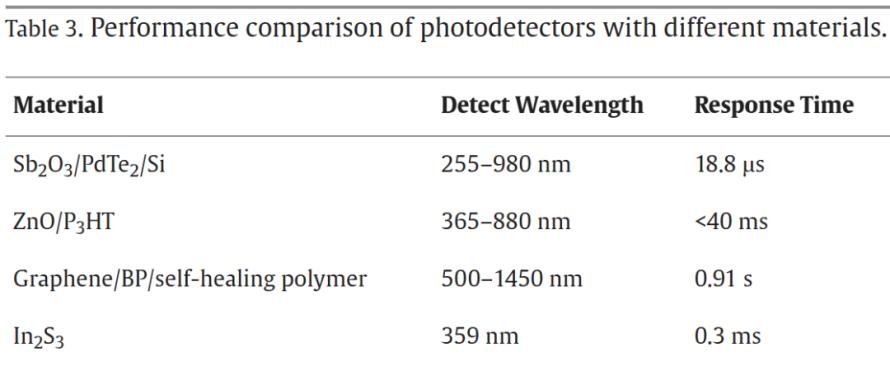

光电探测器的核心是将光信号转化为电信号,其性能突破依赖于光吸收与载流子分离效率的提升。二维范德华异质结(如MoS₂/BAs、MoSe₂/WSe₂)凭借独特的电子结构,实现了宽光谱响应,覆盖可见光至红外、太赫兹波段CdZnS/ZnS核壳量子点则通过光谱下转换效应,增强了硅基探测器的灵敏度;石墨烯 - 硅杂化结构更是推动了自供电光电探测的实现,无需外接电源即可工作,为无线传感网络提供了新方案。

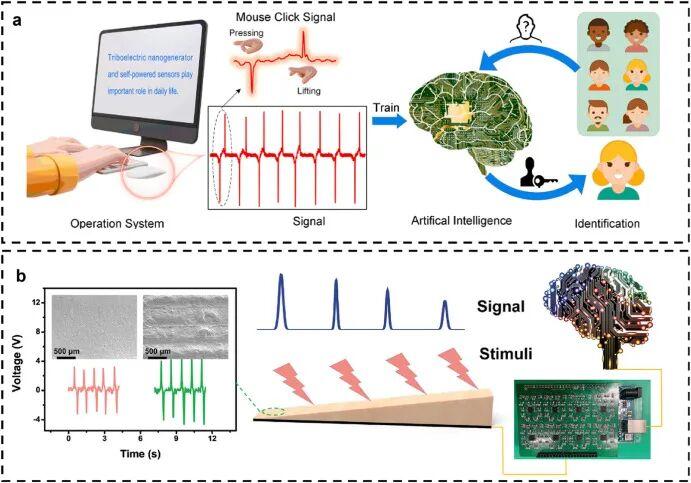

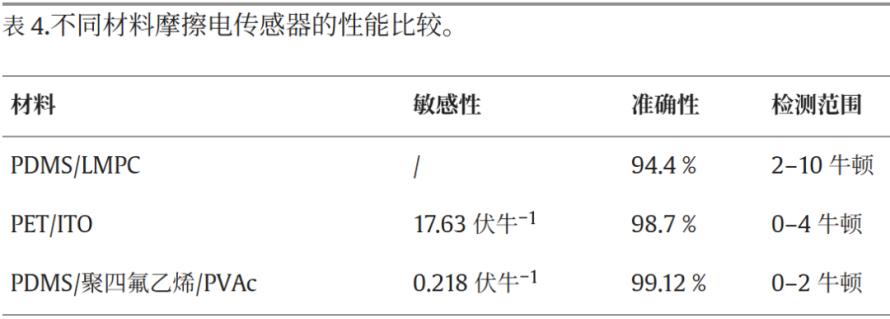

摩擦电传感器基于 “摩擦起电+静电感应” 的耦合机制,兼具传感与能量收集双重功能,其材料研发侧重可持续性与极端环境适配。纤维素基材料凭借可再生特性,成为绿色传感的重要选择;超疏水仿生结构材料则通过表面改性,提升了潮湿环境下的稳定性;2D 层状材料(如 MoTe₂)的应用,更是实现了 “应变不敏感传感”,确保了复杂形变场景下的检测准确性。

智能应用落地

论文明确以传感器类型为核心划分应用场景,详细阐述了四类传感器在物联网(IoT)、大数据、人工智能(AI)、人机交互(HMI)等领域的差异化落地路径,凸显了“技术特性-场景需求”的匹配逻辑。

1.电阻式传感器的智能应用

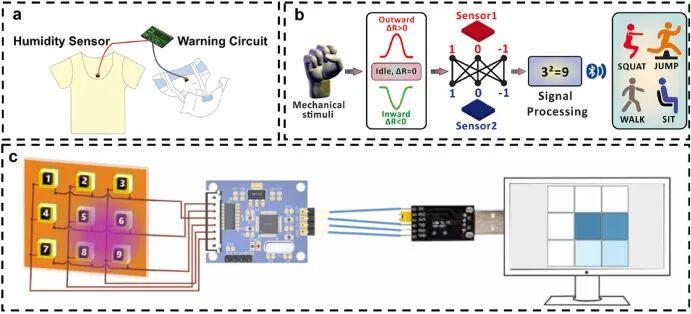

电阻式传感器凭借“高灵敏度+宽检测范围”的特性,在可穿戴健康监测、工业环境检测、消费电子触觉交互三大领域表现突出。

在可穿戴健康监测中,MXene/PDMS基压阻传感器(如仿玫瑰花瓣结构设计)可精准捕捉人体脉搏、呼吸频率等微弱生理信号,甚至实现肌肉微应变检测,为运动健康与康复医疗提供实时数据支持;聚酰亚胺气凝胶基电阻式湿度传感器则能通过电阻变化监测皮肤湿度,辅助评估人体水分平衡。

工业与环境参数检测领域,Sn掺杂碳酸氧铋微球构建的电阻式气敏传感器,可快速识别甲醛、一氧化碳等有害气体,检测下限低至ppb级,适配工业车间与室内空气质量监测;基于聚乙烯醇(PVA)的柔性电阻式应变传感器,还能附着于设备表面,实时监测机械结构的形变程度,预防设备故障。

消费电子领域,空心球微观结构的导电聚合物电阻式压力传感器,因超高灵敏度被用于智能手环的触觉反馈模块,可识别轻触、按压等不同力度操作,提升交互精准度。

电阻式传感器应用广泛,但未来发展在材料与自身层面均存挑战。柔性材料需平衡高灵敏度与宽工作范围,且成本高、规模化生产难;需通过多学科方法应对,比如开发更高灵敏度、稳定性与适应性的新材料,实现多功能集成及多环境可靠运行。同时,其与 AI、物联网的集成,对释放智能医疗、工业自动化、环境监测等场景的潜力至关重要,而材料科学家、工程师与数据科学家的合作,是克服障碍、推动下一代技术的关键。

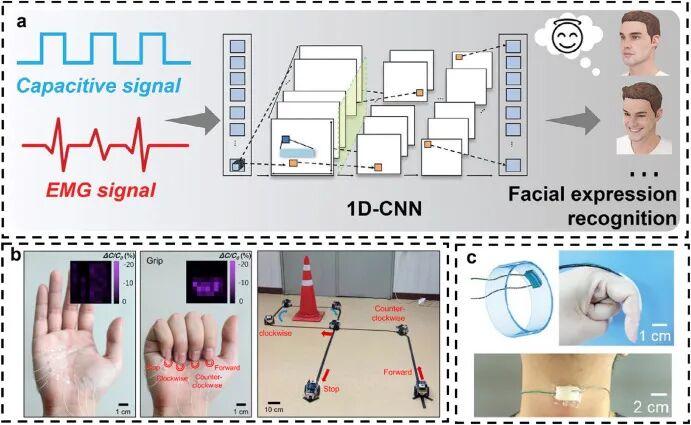

2.电容式传感器的智能应用

电容式传感器以“抗干扰性+环境适应性强”为核心优势,广泛应用于环境监测、医疗健康、消费电子与工业控制。

环境监测场景中,喷墨打印制备的电容式传感器可实现水质浊度与水位的实时监测,搭配IoT模块后能远程传输数据,适配智慧城市的水资源管理系统;基于金属有机框架(MOF)薄膜的电容式气体传感器,则可选择性吸附二氧化碳、甲烷等气体,用于温室气体浓度监测。

医疗健康领域,微结构化介电层的柔性电容式触觉传感器,可集成于假肢表面,模拟人体皮肤的压力感知能力;AgNWs@TiO₂核壳结构的电容式传感器因抗电磁干扰特性,被用于肌电信号采集,结合AI算法可实现面部表情识别,为渐冻症患者提供“表情控制”的人机交互通道;此外,PDMS基电容式传感器还能嵌入鞋垫,监测足底压力分布,辅助矫正步态异常。

消费电子与工业控制中,石墨烯基3D电容式触摸传感器可实现透明柔性设计,适配折叠屏手机的触摸面板;高温稳定的SiCN陶瓷电容式传感器则能在工业窑炉等极端环境中,实时监测压力变化,保障生产安全。

电容式传感器的未来,需靠材料科学与工程创新方案克服挑战,关键是开发高介电性能、环境稳定且机械柔韧的新材料,还可探索兼具独特性能的混合材料或生物材料。

3.光电探测器的智能应用

光电探测器依托“光信号-电信号转化”能力,在光通信与信息安全、环境与生态监测、医疗成像与生物传感中发挥不可替代的作用。

光通信与信息安全领域,石墨烯读出硅基微管光电探测器可实现加密可见光通信,通过调节光信号强度传递加密信息,适配AI数据传输的安全需求;二维异质结(如MoSe₂/WSe₂)光电探测器则因宽光谱响应特性,被用于太赫兹通信,提升数据传输速率。

环境与生态监测中,自供电硅基光电探测器(经CdZnS/ZnS量子点修饰)可利用自然光实现持续工作,无需外接电源,适配偏远地区的植被覆盖度监测(通过检测叶绿素反射光强度);宽带MOF基光电探测器还能识别大气中的臭氧、氮氧化物等污染物的特征光谱,辅助空气质量评估。

医疗成像领域,MXene/硅异质结光电探测器因高灵敏度与快速响应特性,被用于单像素X射线成像,可降低辐射剂量,适配儿童与肿瘤患者的医学检测;此外,胶体量子点构建的红外光电探测器,还能通过检测人体体温分布,辅助诊断炎症与肿瘤病变。

光电探测器未来需靠材料科学与工程创新应对挑战,关键是开发高稳定性、兼容性与性能的新材料,这将助力其在智慧城市、可穿戴健康监测、环境保护等场景发挥关键作用。

4.摩擦电传感器的智能应用

摩擦电传感器的“自供电+多功能集成”特性,使其在人机交互、自供电环境监测、可穿戴与柔性电子领域独具优势。

人机交互场景中,基于纤维素基摩擦电材料的仿生人工神经,可模拟人体触觉信号,为假肢提供真实触感反馈(如区分物体软硬);鸭嘴兽启发的机电传感手指则融合摩擦电传感与远程控制功能,可实现机器人远程操作,适配危险环境(如核辐射、高温)的作业需求;摩擦电传感器赋能的智能鼠标,还能通过独特的摩擦电信号特征实现设备安全认证,防止未授权使用。

自供电环境监测领域,超疏水摩擦电传感器可在潮湿环境(如雨林、海洋)中实现自供电,通过检测雨滴撞击、海浪振动等信号,间接评估降雨量与海浪强度;此外,摩擦电传感器与电磁发电结合的混合纳米发电机,还能为偏远地区的气象站提供持续电能,保障温湿度、风速等数据的实时传输。

可穿戴与柔性电子领域,应变不敏感的摩擦电传感器可附着于衣物表面,在人体活动时保持稳定传感,用于监测步数、运动姿态等;自修复摩擦电水凝胶传感器则兼具生物相容性与可拉伸性,可贴附于皮肤表面,实现心率、呼吸等生理信号的自供电检测,无需频繁充电。

摩擦电传感器发展关键在于优异摩擦电特性的新材料,如高表面电荷密度、高稳定性材料;纳米技术与表面工程创新可提升其灵敏度和能量转换效率,而解决稳定性、耐用性需开发耐恶劣环境的耐磨材料与保护涂层。

面临的挑战

尽管应用广泛,四大类传感器仍存在性能瓶颈,限制其进一步发展。

电阻式传感器:柔性材料中平衡高灵敏度与宽工作范围难度大,且成本高、大规模生产困难。

电容式传感器:测量精度和稳定性需提升,以适应更复杂的应用场景。

光电探测器:高质量、大面积TMDs材料制备困难,材料稳定性和兼容性不足,且高质量半导体成本高,限制新型探测器的普及。

摩擦电传感器:输出电流信号微弱,输出信号的稳定性、复杂环境中的可靠性仍需优化。

未来展望

传感器技术的突破需聚焦材料与结构创新,同时深化与智能技术的融合。

材料层面:开发纳米材料等新型材料,利用其独特性能提升传感器灵敏度、稳定性;通过表面改性引入功能基团或活性位点,增强对被测物质的选择性。

结构层面:优化布局减少信号干扰,提升响应速度;利用微纳加工技术制备微纳结构,增强传感器性能;构建复合结构实现多功能整合,推动传感器智能化、小型化。

技术融合:加强与人工智能、物联网的深度融合,释放传感器在智能医疗、工业自动化、智慧城市等领域的潜力,更好地支撑各领域的智能化进程。

传感器作为智能技术的 “感知神经”,其原理优化、材料创新与应用拓展,将持续推动人类社会向更智能、更高效的方向发展。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。