心率血氧传感器全解析:PPG、ECG国产化技术突破及趋势

来源:智能传感器网

发布时间:2025-07-17

在智能穿戴与移动医疗技术快速迭代的背景下,心率与血氧监测已成为健康管理的核心功能。光电容积脉搏波(PPG)技术作为该领域的主流方案,近年来在基础研究与产业应用中均取得显著进展 —— 从多波长抗干扰设计到柔性电子材料创新,从临床级精度优化到低功耗算法突破,研究成果与产业需求的深度融合推动技术不断升级。本文将从技术原理出发,梳理研究突破,解析国内核心技术与产品创新,探讨市场应用与产业生态,全面呈现心率血氧传感器的发展脉络与未来趋势。

01

技术原理

心率血氧传感器的核心价值在于通过无创方式捕捉人体生理信号,其技术路径主要分为两类:光电容积脉搏波描记法(PPG)和心电图法(ECG),其中 PPG 因适配性强成为消费级设备的主流选择。

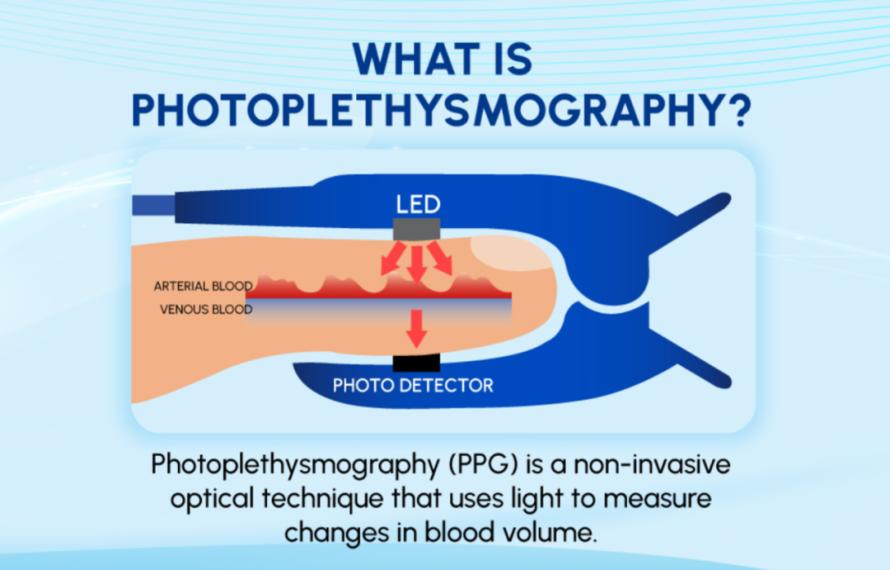

PPG 技术的底层逻辑是利用光与血液的相互作用。当特定波长的光(绿光、红光、红外光)照射皮肤时,肌肉、骨骼等组织对光的吸收相对稳定(形成直流 DC 信号),而动脉血因心脏搏动导致的血容量变化,会引起光吸收的周期性波动(形成交流 AC 信号)。通过解析 AC 信号的频率可获取心率,分析不同波长光的吸收差异则能计算血氧饱和度。例如,绿光(500-600nm)更易被红细胞吸收,适合心率监测;红光(600-800nm)和红外光(800-1000nm)则因氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白的吸收差异,成为血氧测量的关键光源。

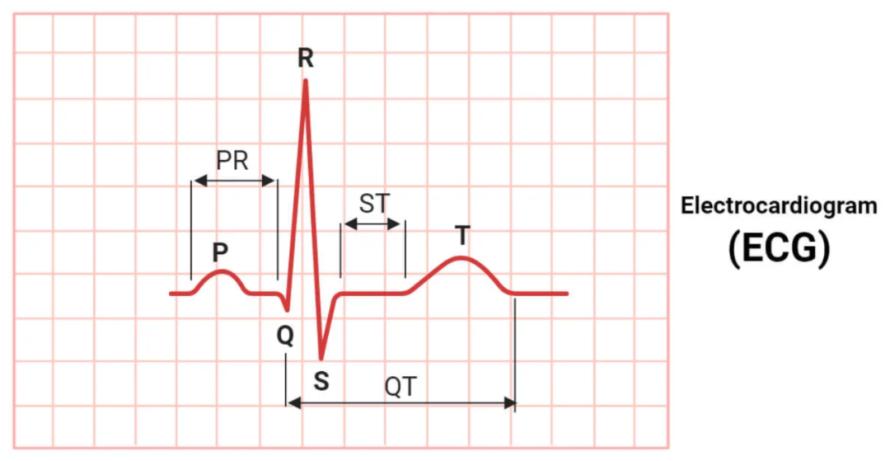

ECG 技术则通过检测心肌细胞电活动的电位差实现监测,精度更高且抗干扰能力强,但需电极与皮肤直接接触,在穿戴设备中受限于体积和舒适性,多应用于专业医疗场景。泽声科技的 ZSBM8000 芯片便集成了 ECG 独立通道,支持两电极和三电极配置,符合 YY 9706.247-2021 等医疗标准,兼顾精度与便携性。

血氧测量的核心原理基于血红蛋白的光学特性:脱氧血红蛋白(Hb)对红光吸收更强,氧合血红蛋白(HbO₂)对红外光吸收更显著。通过计算红光与红外光的 AC/DC 信号比值,可精准推导血氧饱和度。国星光电的 2516 系列发射器集成红绿红外三颗 LED,配合 4437 系列接收器,通过优化光路设计将测量误差控制在临床级水平。

02

研究突破

近年来,心率血氧传感器的研究突破集中在三个方向:抗干扰设计、形态创新与能效优化,推动技术从消费级向医疗级跨越。

运动干扰的攻克是 PPG 技术的长期挑战。腕戴式设备因手腕运动易产生信号伪影,而 Polar 与芬兰 VTT 联合开发的臂戴式多波长 PPG 传感器给出创新方案:采用皮肤兼容型点胶透镜,通过遮光胶与透明光胶抑制 LED 与光电二极管的串扰,使 AC 信号信噪比(SNR)显著提升。实验数据显示,其血氧测量均方根误差(RMSE)低至 2.61%,心率测量误差仅 1.6±1.1%,为运动场景提供了临床级精度。

柔性与集成化设计拓展了应用场景。基于柔性混合电子的传感器(如 Advanced Electronic Materials 报道的超薄设计)厚度仅 1.6 毫米,可贴合前额等部位,较传统手指测量提前 10 秒捕捉血氧变化,为重症监测争取时间。华为玄玑感知系统则通过多光路分区设计与超隔光玻璃工艺,将信号质量提升 20% 以上,实现 15 秒内完成血氧检测,适配高海拔等极端环境。

能效革命是穿戴设备续航的关键。维客昕微电子的 VC52S 传感器在心率模式下功耗仅 40μA,休眠状态低至 400nA,支持 14 天连续监测;吉林大学开发的有机光电容积描记法传感器采用微腔有机发光二极管,功耗降至同类器件的 40%,为长期佩戴设备提供了技术支撑。此外,算法优化如 CycleGAN 运动伪影消除技术,将动态测量误差从 12% 降至 4.5%,进一步提升了复杂场景下的可靠性。

03

国内核心技术与产品创新

国内企业在心率血氧传感器领域已实现从技术跟随到自主创新的跨越,核心产品在集成度、功耗与多参数监测上达到国际领先水平,形成了完整的技术矩阵。

高集成度芯片成为国产突破的核心载体

泽声科技 ZSBM8000 芯片集成ECG与PPG双通道,支持心率、血氧、心电图及血压多参数测量,凭借医疗级的数据精度与紧凑封装,适配高端智能手表等设备,在持续监测模式下仍能保持超低功耗。

士兰微 SC7R30 心率传感器芯片则通过高集成设计脱颖而出,其内部整合了高精度信号处理模块、光电感应元件及绿光光源,同时预留扩展接口支持外接光源,可灵活实现心率、血氧等多参数监测,大幅简化下游设备的电路设计,尤其适合空间受限的可穿戴产品。

专项优化产品精准匹配场景需求

国星光电的健康感测系列通过超薄封装与低结电容设计,提升抗干扰能力与数据稳定性,搭配小型化发射器,成为智能手环的核心组件。

汇顶科技 GH3220T 芯片以多通道光路架构与强环境光抑制能力著称,在复杂光照下仍能保持高精度,广泛应用于消费级智能穿戴设备。

士兰微 SC7R30 的功能灵活性同样值得关注,其支持通过简单配置实现单一参数监测或多参数同步检测,适配运动、日常健康等不同场景,同时通过数据缓存与测量节奏调节设计,平衡实时性与功耗,为设备续航与用户体验提供双重保障。

算法与硬件协同提升产品竞争力

艾普柯微电子 EM7018 芯片通过提供基础算法与第三方合作模式,加速客户产品的医疗认证进程。

芯海科技凭借高精度 ADC 技术与严苛测试流程,确保血氧仪快速出值且数据可靠,支撑多款消费级与医疗级产品量产。

维客昕 VC9213A 则融合心率、血氧与活体识别功能,通过算法优化适配多种运动模式,在中端市场占据重要份额。

这些产品共同体现了国内企业 “硬件 + 算法” 协同创新的思路,推动心率血氧传感器从功能实现向体验优化升级。

04

市场应用与产业生态

心率血氧传感器的应用已形成 “消费级 + 医疗级” 双轮驱动格局,产业生态呈现技术迭代加速、国产替代深化、场景边界拓展的特征。

应用场景持续拓宽。在消费端,智能手表(如 Apple Watch、华为 WATCH GT5)、手环(Keep B4)通过 PPG 传感器实现全天候健康监测,支持运动模式识别与睡眠分析;TWS 耳机集成心率传感器,实现佩戴检测与健康监测双重功能。医疗端,臂戴式传感器(Polar)、柔性贴片用于临床级血氧与心率监测,国星光电传感器通过 IEC62471 光生物安全认证,进入医用血氧仪供应链。

市场需求驱动产业升级。随着健康意识提升,消费级与医疗级设备需求同步增长,推动传感器技术向高精度、低功耗、小型化演进。国内厂商如鱼跃、康泰加速采用国产芯片,国民技术 N32 系列 MCU、芯海科技 CS32L010 方案实现批量替代,国产芯片市占率持续提升。政策层面,国家卫健委推动基层医疗设备升级,进一步释放专业监测设备需求。

产业链整合趋势明显。上游芯片设计企业(泽声科技、汇顶科技)与制造封测企业深度合作,保障产能稳定性;中游模组厂商(国星光电)提供 “发射器 + 接收器” 成套方案,降低下游设备厂商开发门槛;下游品牌通过算法优化(如华为玄玑系统 AI 算法)提升用户体验,形成 “芯片 - 模组 - 设备 - 服务” 的完整生态。行业集中度持续提升,头部企业凭借技术与规模优势,巩固市场地位。

04

结语

心率血氧传感器的发展历程,是中国半导体产业从技术追赶到自主创新的缩影。从 PPG 技术的国产化突破,到有机材料、柔性电子等前沿探索,国内企业已在低功耗设计、多参数集成、抗干扰算法等核心领域建立优势。随着智能穿戴设备向医疗级精度迈进,以及 5G、AI 技术的融合应用,心率血氧传感器将从单一参数监测升级为 “健康预警 - 干预” 闭环的核心节点。

未来,技术创新将聚焦三个方向:一是医疗级精度突破,通过多传感器融合(PPG+ECG + 加速度计)与 AI 算法优化,实现血压、血糖等参数的无创监测;二是形态创新,柔性、可拉伸传感器将适配更多身体部位,如戒指(Senbiosys Iris)、皮肤贴片;三是能效革命,有机材料与新型封装技术将进一步降低功耗,支撑数月续航的可穿戴设备。

在健康中国战略与消费升级的双重推动下,心率血氧传感器产业正迎来黄金发展期。国内企业需持续强化核心技术研发,推动产品从消费级向医疗级跨越,最终实现从 “中国制造” 到 “中国创造” 的跃升,为全球健康监测领域贡献中国方案。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。