详述,PCB叠层对EMC的影响

来源:智芯Player

发布时间:2025-08-13

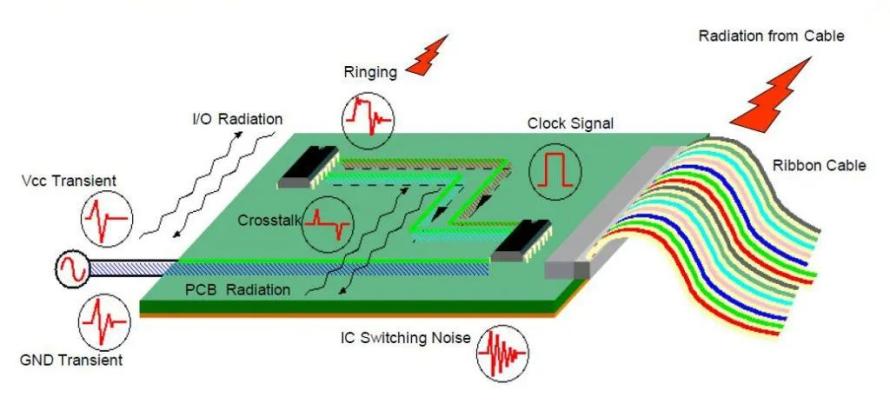

电磁兼容性(EMC)是电子设备能否在特定的电磁环境中正常工作,并且不会对其它设备造成干扰的一项重要指标。在PCB设计中,EMC问题处理不当会导致信号干扰、系统故障或无法满足行业标准。

选择合适的电源层与地层的层数!

对于只有一种电源的PCB,一个电源层就足够了。对于多种不重叠的电源,可以使用一个独立的电源层,以确保邻近层上的重要信号线不会跨越电源分割区。但如果电源供应区域重叠,则需要使用两个或更多的电源层。此时必须满足以下条件:

每个电源层只承载一种电源,或多种不重叠的电源。

邻近层上的重要信号线最好不要跨越电源分割区域。

同样,在选择接地层时,必须考虑以下几点:

元器件层的下一层应该是一个完整的接地平面。如果这在多层HDI板中无法实现,允许使用局部的小接地平面。

高频、射频(RF)、高速和时钟信号需要一个相邻的接地层。

每个电源层都应有一个对应的接地层,考虑电流的回路尽量短。

通常,更多的接地层意味着更好的EMC屏蔽效果,但更多的层数也意味着更高的成本。对于EMC设计而言,4层板是一个基础选择,它包含一个电源层和一个接地层。6层或更多层数的板则适用于需要更好屏蔽和参考平面的高速、高密度设计。2层PCB虽然成本低廉,但EMC性能较弱,且严重依赖大面积的接地铺铜。

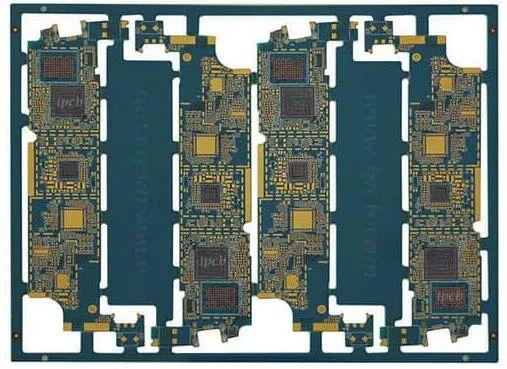

在对成本敏感的消费电子产品中,减少层数可以降低成本。例如,当产品进入成熟期,成本削减可能会导致层数减少,比如将10层板改为8层板。在这种情况下,应该移除哪一层:接地层还是电源层?通常,PCB制造商会优先保证接地层的完整性,而非电源层。这就是为什么智能手机的PCB通常没有独立的电源层。他们会将原有的电源层用于走其他信号,使其成为一个混合信号层。

信号层数量的确定!

当工程师把网表导入PCB设计软件后,软件会显示元器件数量、焊盘数量、信号走线数量以及布线密度。这有助于初步估算所需的信号层数量。经验丰富的PCB设计工程师会结合电路板的工作频率、有特殊布线要求的重要信号数量,以及成本与性能之间的权衡,来做一个初步估算。

依据信号重要性和布线方向会被工程师分配到不同的信号层。如果不确定信号层层数是否足够,可以先对重要信号在各层进行预布线(pre-route),以检验布线空间是否充足以及接地屏蔽是否有效。

对于移动设备,可以按以下思路考虑信号层的分配:

时钟(CLK)走线:需要在其两侧进行接地(GND)屏蔽。

射频(RF)走线:应优先布在表层。如果布在内层,则需要有相邻的接地平面为其提供参考。4G设计通常会为RF信号分配一个专用的内层;而5G和6G则可能需要3到4个层。

高速信号:如IQ、USB、MIPI、HDMI和LVDS等,需要进行屏蔽和隔离,它们应分配在专属的信号层上。如果它们需要跨层布线,相邻的接地层必须为它们提供屏蔽。

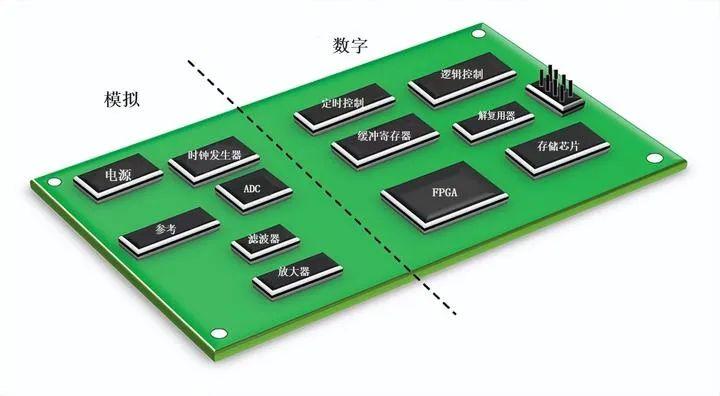

信号层的数量主要由电路板的功能决定。从EMC的角度来看,需要对重要的信号网络(包括那些会产生辐射的信号和那些对噪声敏感的信号)进行屏蔽或隔离

地层与电源层的布局!

电源走线是EMC问题的主要来源之一。如果将电源走线布在表层,它们更容易受到外部环境的干扰,这会影响电路的稳定性。对于高性能和关键性产品,应采用内层电源来提升性能并降低干扰。

电源层的阻抗通常高于接地层。为降低阻抗,应将主电源层与其参考接地层对应放置,这样可以增强电容耦合效应。电源层和接地层与PCB上的去耦电容共同构成了一个宽频的电源-接地网络,但这同时也可能引发谐振问题。

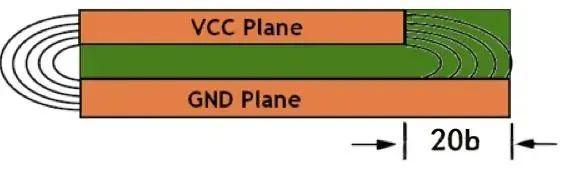

电源层和接地层通常构成“接地-电源-接地”的三明治结构。为了获得良好的EMC屏蔽效果,电源层应比接地层略微内缩。这就像用手包住一个鸡蛋:手必须比鸡蛋大才能将其完全覆盖。

如果电源层与接地层之间的间距为 h,研究表明:

当电源层比接地层内缩 20h 时,70%的电场能量会被束缚在接地层内部。

当内缩达到 100h 时,98%的能量会被束缚。

接地层与信号层的布局

在故确定了电源层、接地层和信号层的数量后,它们的排列顺序(即层序)对PCB设计工程师而言至关重要。

为提升EMC性能:

将敏感的模拟信号(如传感器输入)放置在两个接地层之间(即“GND-信号-GND”结构),以形成有效的屏蔽。

将高速差分对(如USB、PCIe、MIPI、HDMI、LVDS)布线在内层,并确保其有相邻的接地层进行噪声隔离。

以下是一些关于层序排列的指导原则:

与元器件层相邻的内层(通常是第二层)应设为接地层。 这能为顶层信号提供屏蔽和参考平面。(在HDI设计中,第二层也可能有走线。)

所有信号层都应尽可能与接地层相邻。

避免将两个信号层直接相邻放置。

大面积的电源层应与其参考接地层相邻。

更多的信号层有助于布线,让PCB布局更容易。但层数多并不代表设计水平高。 有些PCB工程师看到有公司设计30层以上的板子时,会感到忧虑。然而,优秀的工程师能将一个需要10层板的设计用8层实现,同时还能保持优越的性能。这才是高超设计能力的体现。

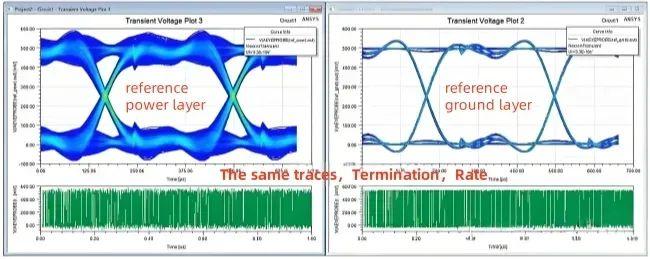

参考平面的选择,电源层or地层

电源层和接地层都可以用作参考平面,两者都能提供一定的屏蔽效果。但是,电源层的阻抗更高,且电位波动更剧烈,这使得它们作为参考平面的效果大打折扣。相比之下,接地层电位恒定,是更理想的选择。

尽管如此,在实际项目中,偶尔也会出现将电源层用作参考平面的情况。例如,在一个ADAS(高级驾驶辅助系统)项目中,PDN(电源分配网络)仿真屡次失败。后来,工程师将一部分表层地(GND)改成了电源层。这样一来,第三层上的高速信号就以这个电源层为参考平面。最终,PDN仿真得以通过。尽管这种方法不符合常规的设计准则,但它在实践中解决了问题但是也存在一定的争议。

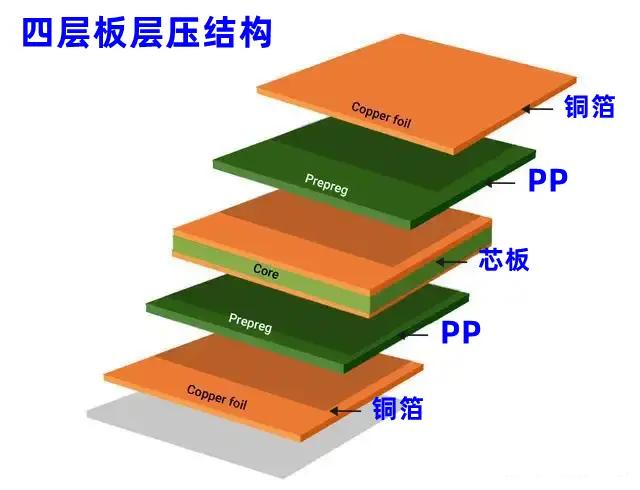

PCB的叠层结构

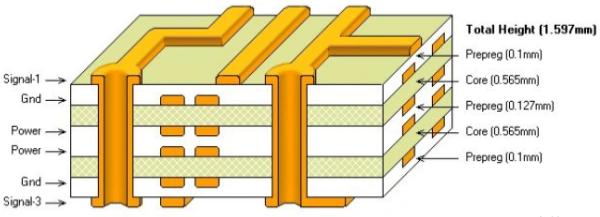

每个电源层、信号层和接地层都由介质层(例如FR4)隔开。层与层之间的介质厚度非常重要。PCB层压板主要由两种材料构成:芯板(Core)和PP片(Prepreg)。

芯板(Core):也称为“板芯”,是构成多层PCB的基础材料。它是一种双面都覆有铜箔的硬质板材,可以用作信号层、电源层或接地层。芯板质地坚硬,能提供良好的机械强度和电气特性。

PP片(Prepreg):是“Pre-impregnated”(预浸渍)的缩写,也称为半固化片。它是一种由玻璃纤维和环氧树脂构成的半固化树脂材料。在PCB制造过程中,它用于填充层间间隙并起到粘合剂的作用。在压合时,PP片会融化、流动并最终固化,从而将各个层粘合在一起,并形成绝缘层。PP片本身表面没有铜箔,且质地较软。在多层PCB中,PP片用于填充芯板(Core)之间的空隙。通常,PP片的一侧会附有一层铜箔,这种材料也被称为“覆铜的半固化片”。

从根本上说,你可以将PP片理解为带单面铜箔的FR4,而芯板(Core)则是双面带铜箔的FR4。 这也是为什么PCB通常是偶数层的原因。芯板(Core)通常比PP片厚。例如,在一个4层一阶HDI板中,芯板会远厚于PP片。这样可以使接地层更靠近信号层,通过提供更好的信号屏蔽来改善EMC性能。

PCB设计中关于EMC的思考

在电子设计自动化(EDA)中,为了获得更好的电磁兼容性(EMC),应遵循关于介质厚度的两个原则:

信号层与接地层之间的间距越小越好。

两个信号层之间的间距越大,相互干扰就越小。

物理对称性 vs. 信号层对称性

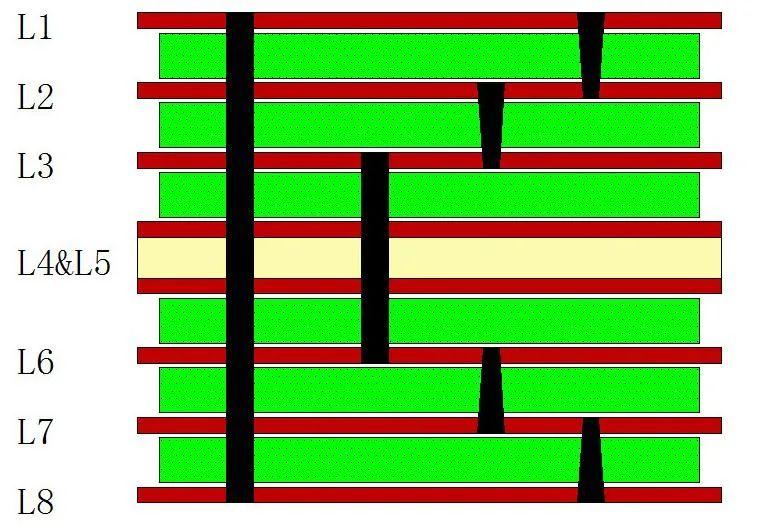

PCB制造采用的是层压工艺,这意味着介质层和铜层在板的两侧需要对称。例如,在一个8层、2阶的PCB中,对应层的铜厚应保持一致:

第1层与第8层:30μm

第2层与第7层:20μm

第4层与第5层:铜厚相同

PP片(预浸料)厚度也应对称。如果在第1-2层和第7-8层之间使用PP1067,那么在第2-3层和第6-7层之间也应使用PP1067。在通孔PCB中,各层通常是对称的。例如,在一个6层通孔板中:

第1层和第6层为信号层

第2层和第5层为接地层(GND)

第3层和第4层为电源层(Power)

但在HDI(高密度互连)板中,要实现信号层对称性较困难。例如,在一个6层、1阶HDI板中,如果需要从第1层走线到第4层,则必须通过第2层和第5层的激光孔(vias)。这使得将第2层作为接地层变得困难,因此会将第3层设置为GND。若要保持对称,第4层也应是GND,但这样会浪费布线空间。因此,在HDI板中实现信号层对称性往往不现实。

面试提醒:

如果面试时有人问你如何设计一个6层PCB的叠层结构,回答为 “S1-S2-G-S3-S4-S5” 是错误的,因为它不符合对称性原则。

4层PCB叠层结构

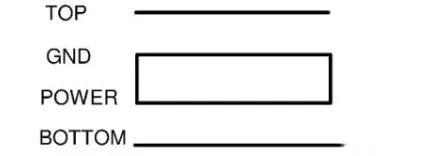

两层PCB没有独立的电源层和接地层,因此我们通常使用四层PCB。常见的叠层结构有三种类型 。

方案1(推荐)

第1层(顶层):信号层

第2层:接地层(GND)

第3层:电源层

第4层(底层):信号层

建议:

将需要阻抗控制的走线布在外层,并以第2层(GND)作为参考平面。

尽可能减小电源层与接地层之间的间距,以 降低阻抗并增强去耦效果。

电源层和接地层,因此我们通常使用四层PCB。常见的叠层结构有三种类型 。

方案2(用于屏蔽)

将需要阻抗控制的走线布在外层,并以第2层(GND)作为参考平面。

第1层:接地层(GND)

第2层:信号层

第3层:电源层

第4层:接地层(GND)

存在问题:

电源层与接地层之间的间距较大,会导致阻抗升高。

元器件焊盘可能会破坏接地层或电源层的完整性。

阻抗不连续可能导致信号反射。

此方案仅适用于器件较少且屏蔽要求优先的电路板。

方案3(备选方案)

此方案类似于方案1,但进行了调整,以便在底层放置元器件。

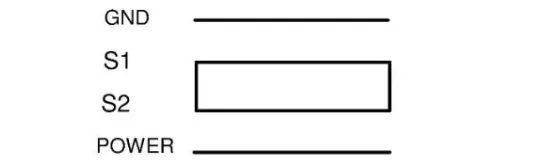

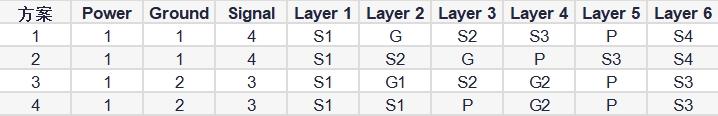

6层PCB叠层结构

6层PCB应具有两个接地 层。常见的叠层结构有四种类型,其中方案三是最优选择:

第1层:信号层

第2层:接地层(GND)

第3层:信号层

第4层:电源层

第5层:接地层(GND)

第6层:信号层

为什么选择方案三?

电源层与接地层距离近,有助于降低阻抗。

具备良好的电磁兼容(EMC)性能。

对于需要节省成本的设计,也可以采用方案一。

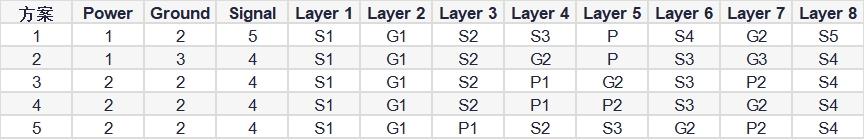

8层PCB叠层结构

对于8层PCB,建议尽量使用3个接地层。常见的叠层结构有5种。如果只使用1个电源层,方案2优于方案1,因为它减少了邻近的信号层,并改善了电源与地之间的连接。

如果使用两个电源层,推荐采用方案3,它具有以下优点:

没有信号层相邻。

层叠结构对称。

电源层与接地层距离近。

方案4、方案5根据实际需求也可以酌情使用。

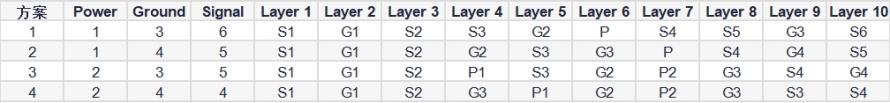

10层PCB叠层结构

最佳选择:方案3

使第3-4层和第7-8层距离更远,第5-6层更紧密。这样的结构在性能和成本之间取得了良好平衡。

方案4:

提供最好的电磁兼容(EMC)性能,但会减少一个布线层。

如果只有一个电源层,优先选择方案二。方案一虽然成本最低,但存在多个信号层 相邻的问题。

资讯热榜 换一批

- 1 全网首拆!深度拆小米YU7四合一域控模块——深度分析英伟达Thor智驾域控

- 2 霍尔、AMR、GMR、TMR的对比解析及技术趋势

- 3 国产MEMS IMU势力崛起:盘点10家核心企业

- 4 心率血氧传感器全解析:PPG、ECG国产化技术突破及趋势

- 5 固态激光雷达:助力机器人技术升级

- 6 MEMS气体传感器全解析:技术原理、创新突破、未来趋势

- 7 解析全球13家领先柔性压力传感器制造商

- 8 OCP2137-为AMOLED显示屏量身定制的高效电源管理芯片

- 9 IMU深度解析:惯性测量单元的工作原理、应用、新品和选择指南

- 10 利润暴增165%!安防复苏,运动相机、AI眼镜表现亮眼,三大CMOS传感器厂商中报分析

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。