基于微针的可穿戴间质液智能传感器

来源:MEMS

发布时间:2025-08-13

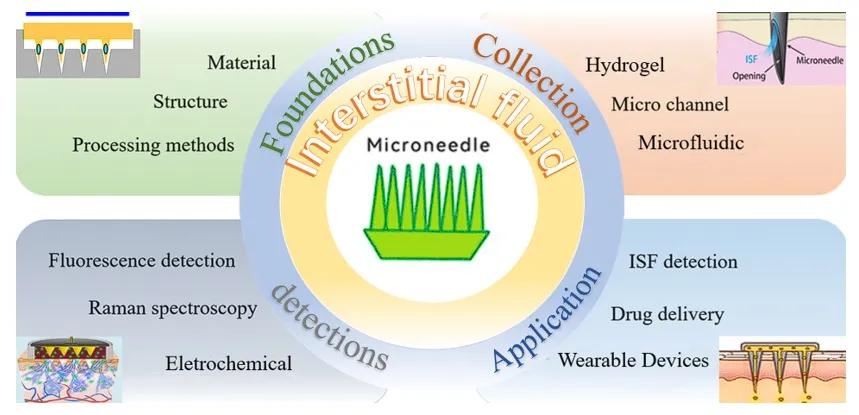

间质皮肤液(ISF)作为生物检测领域的重要研究方向,其分析成分与血液高度相似,为无创或微创检测提供了极具潜力的血液替代分析途径。微针(MNs)作为一种新型生物医学检测工具,凭借其微创、无痛、高效的显著优势,为ISF的精准获取与深度分析开辟了全新技术路径。这类微型针状结构直径通常介于几十至几百微米之间,能够在不损伤皮肤表皮层的前提下,精准穿透至真皮层区域提取ISF,有效规避了传统采血方式的局限性。

近年来,集ISF提取与原位检测功能于一体的微针系统已成为行业焦点。其与可穿戴智能设备的创新性结合,在慢性病实时监测、药物代谢动力学分析等医疗健康领域展现出巨大的临床应用潜力,有望推动医疗检测模式向便携化、连续化、智能化方向实现突破性变革。

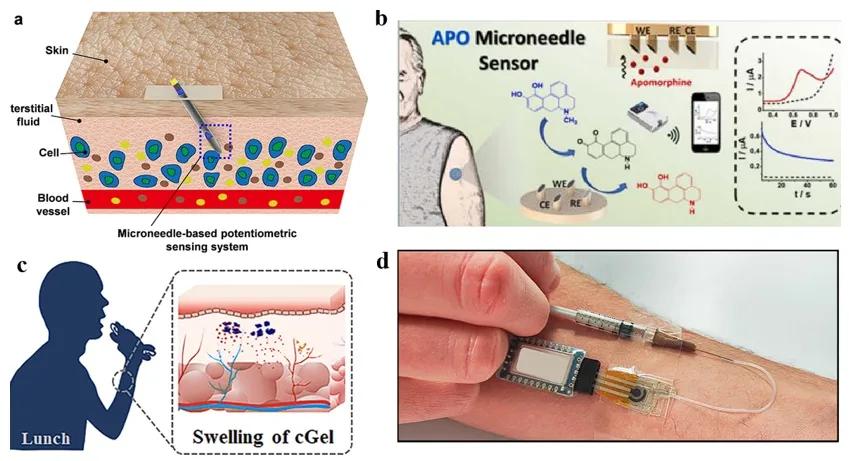

图1 现代基于微针的间质液传感概念图

南京工业大学药学院药物分析教研室高兵兵副教授近期在分析化学国际顶级期刊Analytical Chemistry发表了题为“Challenges and Advances of Interstitial Skin Fluid Wearable Smart Sensors on Emerging Microneedles Platform”的研究成果。

研究团队系统综述了微针在生物ISF提取与检测领域的前沿应用,深入探讨其在可穿戴健康监测系统中的创新实践。基于微针技术与间质液分析的有机结合,成功实现了微创无痛的生物样本采集,并为人体生理参数的实时动态监测与精准医疗干预提供了新路径。文章系统梳理了电化学、荧光、比色等多种生物传感技术的作用机制,通过对检测限(LOD)、特异性、响应时间等核心指标的量化评估,全面剖析各技术的性能优势与应用边界。针对微针技术现存的局限性提出了多维度解决方案。

此外,该团队深入探讨了微针技术与可穿戴设备的交叉融合应用,结合现有商业化微针检测产品的市场表现,分析其在慢性病管理、运动健康监测等场景中的应用潜力。研究团队重点聚焦微针检测间质液的技术难点,前瞻性地提出未来研究方向,为推动微针可穿戴设备的技术革新、临床转化及产业化发展提供了理论支撑与实践指导。

间质液提取

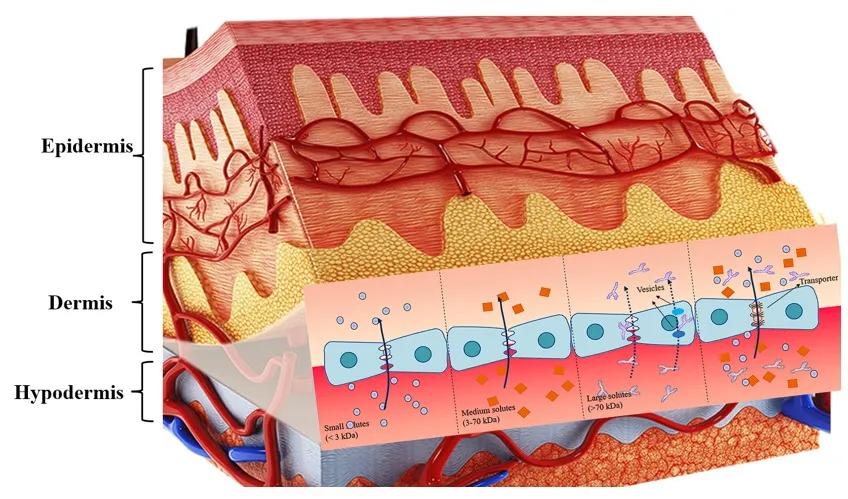

在生物医学研究领域,ISF与血液成分已被证实存在显著相关性,使其在特定场景下可作为血液检测的替代介质。然而,ISF与真皮层血液在分子浓度梯度及传输滞后时间上存在显著差异,且这些差异受皮肤生理特性、分子物理化学性质及微环境动态变化等多因素共同调控。深入解析上述差异机制,对优化微针传感器的功能设计具有关键指导意义——例如针对小分子物质的瞬态响应特性优化探针传感界面动力学,或通过纳米材料修饰构建大分子选择性富集机制,从而显著提升微创检测技术的精准度与临床转化价值。

图2 皮肤结构示意图。毛细血管界面由单层内皮细胞组成,这些细胞控制着分析物在血液循环与组织间质液之间的传输。

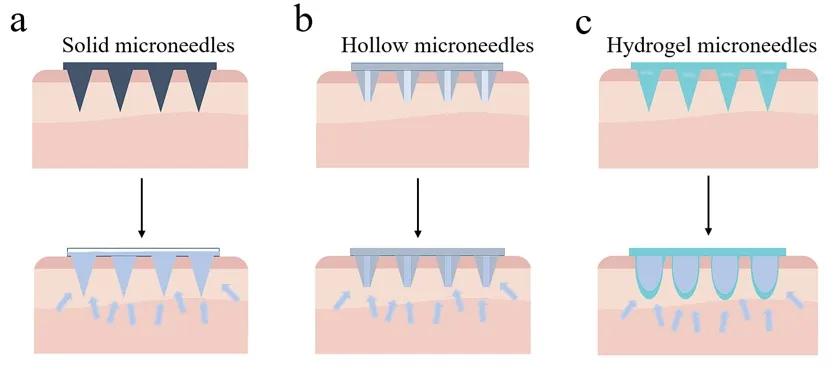

随着微针技术的发展,其逐渐成为从生物体提取ISF的重要工具,不同结构的微针可满足ISF提取的不同需求,同时微流控技术与微针的结合进一步提升了提取效率。微流控技术通过真空负压、毛细作用等物理驱动力及侧开口空心微针、密集微针阵列等结构优化设计,显著提升ISF提取效率,相比传统ISF提取技术(如微透析、水疱法),微针技术具有微创无痛、操作简便、可多功能集成等优势,但仍面临提取效率优化、个体适应性及临床转化等挑战。未来研究需通过跨学科技术融合,系统性解决上述问题,以推动微针和微流控联合技术向临床实用化阶段迈进。

图3 三种微针提取ISF的示意图。a)实心微针构建ISF通道。b)空心微针在穿透皮肤后,可通过内部腔体提取ISF。c)水凝胶微针利用材料的溶胀性来提取ISF。

传感检测

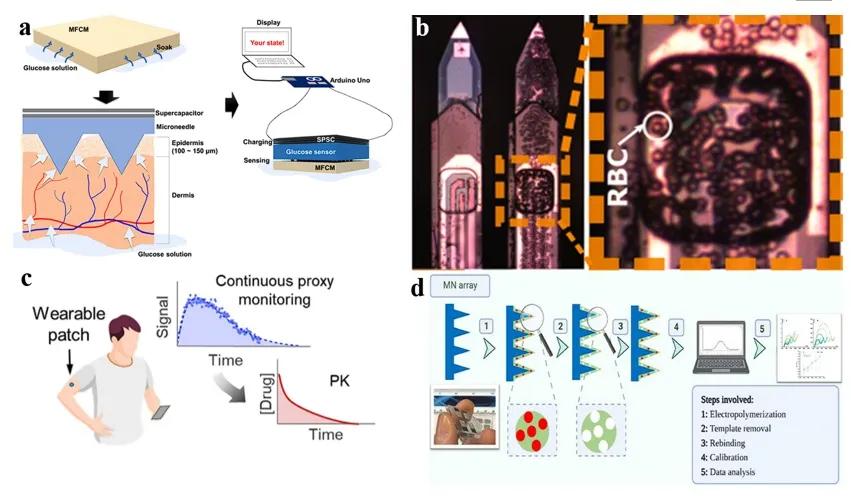

论文详述了电化学、荧光、比色、SERS等生物传感技术的原理与关键指标(LOD、特异性、响应时间等):电化学传感快速微型化但易受干扰,荧光传感高特异性但存在光漂白,比色传感简便低成本但灵敏度低,SERS超灵敏但基底制备要求高。针对微针生物传感器面临的提取效率低、生物污染、样本量限制、信号漂移等挑战,并给出了潜在的解决方案包括:仿生微针结合微流控提升提取效率,表面功能化抑制污染,纳米技术与微流控预浓缩解决痕量检测,模块化设计联合可溶解校准微针修正信号漂移。为微针生物传感器从实验室原型向临床便携式检测设备转化奠定了关键技术基础。

图4 ISF检测示意图。a)使用单光子雪崩光电二极管评估一体化自充电微针型葡萄糖传感器性能的过程。b)显示微针上放置血滴之前(上图)和之后(下图)的光学图像。c)设想的可穿戴治疗药物监测(TDM)模式的示意图。一个可穿戴贴片连续实时跟踪ISF中的药物水平,以推断药物的药代动力学(PK)。d)在微针阵列(MNA)上构建基于分子印迹聚合物(MIP)传感装置的示意图。

可穿戴设备

基于微针的可穿戴生物传感技术是生物医学工程与便携式健康监测技术的重要交叉领域,通过“微创采样-实时传感-便携应用”的功能互补形成完整闭环。尽管微针在微创生物分析领域展现出巨大潜力,但其向临床和消费级应用的转化仍受若干关键挑战制约,文中提出了一些关键挑战制约,如ISF的提取效率,长时间监测下信号漂移等,并给出了潜在解决方案。

同时,在应用层面,闭环药物监测与输送系统(如仿胰腺功能的葡萄糖响应型胰岛素释放MN贴片、甲氨蝶呤闭环治疗系统)通过实时反馈动态调节给药策略,而市场化产品如Ottai连续血糖仪(0.35 mm直径微针、14天连续监测+AI预警)与雅培FreeStyle Libre系列(MN采集间质液、儿童糖尿病适用)已实现微创无痛监测,结合智能APP实现数据同步与个性化管理,为精准医疗与个性化治疗提供新方向。

图5 可穿戴微针应用。a) 基于微针的电位传感器插入皮肤的示意图。b) APO传感器的使用模型。c) 可穿戴葡萄糖调节微针。d) 佩戴在人手臂上的可穿戴微针传感贴片。

总结与展望

综上所述,作者在文中系统阐释了微针提取与检测生物ISF的技术原理、显著优势及现存挑战,并提出针对性解决方案。该综述全面梳理了当前微针提取与检测可穿戴技术在医疗健康领域的最新研究进展,涵盖从基础原理到具体应用的多维度探索。

尽管微针技术与ISF分析的研究已形成广泛学术积累,仍有若干关键问题亟待突破:包括微针长期穿戴过程中的生物污染风险、精密加工制备的工艺瓶颈,以及临床场景下的实际应用适配性等。这些技术痛点的系统性解决,将为推动低成本、高效率、穿戴便捷且性能稳定的微针可穿戴设备实现规模化生产及临床普及奠定重要基础,助力其在个人健康实时监测、慢性病管理等领域的深度应用。

资讯热榜 换一批

- 1 全网首拆!深度拆小米YU7四合一域控模块——深度分析英伟达Thor智驾域控

- 2 霍尔、AMR、GMR、TMR的对比解析及技术趋势

- 3 国产MEMS IMU势力崛起:盘点10家核心企业

- 4 心率血氧传感器全解析:PPG、ECG国产化技术突破及趋势

- 5 固态激光雷达:助力机器人技术升级

- 6 MEMS气体传感器全解析:技术原理、创新突破、未来趋势

- 7 解析全球13家领先柔性压力传感器制造商

- 8 OCP2137-为AMOLED显示屏量身定制的高效电源管理芯片

- 9 IMU深度解析:惯性测量单元的工作原理、应用、新品和选择指南

- 10 利润暴增165%!安防复苏,运动相机、AI眼镜表现亮眼,三大CMOS传感器厂商中报分析

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。