MEMS气体传感器全解析:技术原理、创新突破、未来趋势

来源:智能传感器网

发布时间:2025-08-08

在上篇关于气体传感器的分类对比与选型指南中:《气体传感器深度解析:分类对比和选型指南》

我们系统梳理了电化学、光学、催化燃烧等主流技术路径的特点与适用场景。而随着微机电系统(MEMS)技术的爆发式发展,气体传感领域正经历一场深刻变革。MEMS 气体传感器凭借其微型化、集成化、智能化的独特优势,已成为工业安全、环境监测、医疗健康等领域的核心感知工具。本文将从技术本质、应用实践、研发突破到未来趋势展开全方位解析,揭示这一前沿技术的底层逻辑与发展脉络。

一

定义与工作机制

MEMS SENSOR

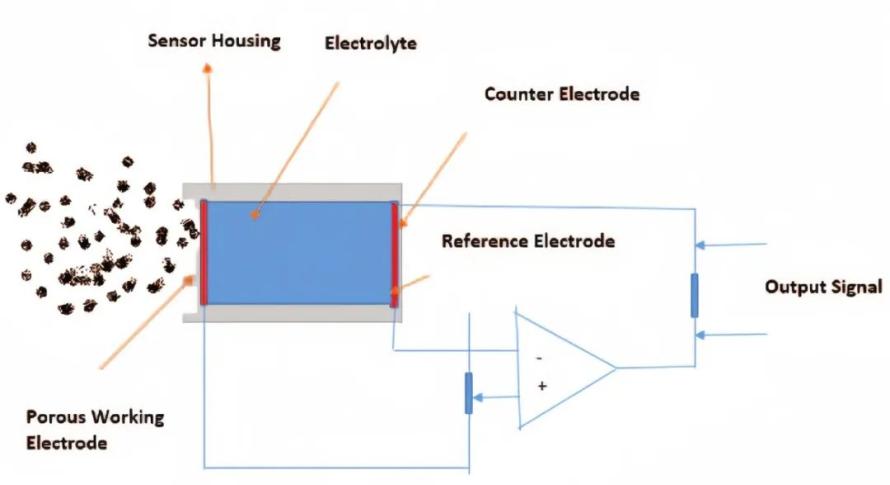

MEMS气体传感器是基于微机电系统(MEMS)技术的微型化气体检测器件,能够精准识别空气中的二氧化碳、氮氧化物、甲醛等多种成分。其核心工作原理是利用气体分子与传感器表面的相互作用:当气体分子接触传感器表面时,会引发表面形态或化学特性的改变,通过电化学、红外吸收、导热系数等技术捕捉这些变化,进而反演气体成分与浓度。

在技术路径上,电化学方法是最常见的实现方式之一:传感器电极采用 Pt、Au 等贵金属或 SnO₂、WO₃等半导体材料,气体分子与电极的电化学反应会导致电极间电位差或电流变化,以此输出浓度信号。

与传统气体传感器相比,MEMS 技术赋予其显著优势:体积缩小至毫米级、灵敏度达 ppb 级、响应时间缩短至秒级,同时具备低功耗、低成本(晶圆级量产)、易集成等特性。但受限于材料特性,其性能易受温度、湿度影响,动态范围有限,在极端环境下寿命较短,这些局限成为技术突破的核心方向。

二

技术分类与核心特性

MEMS SENSOR

电化学MEMS传感器方面,炜盛科技首发的微型 MEMS 电化学 CO 气体传感器是典型案例。该传感器融合固态电解质与微纳加工技术,实现了轻量化、微型化设计,可轻松嵌入手表、耳机等设备,同时具备良好的抗干扰能力,在复杂环境中能精准检测 CO 浓度。其技术平台化特点还支持快速衍生出甲醛、硫化氢等系列传感器,适应多样化需求。

光学MEMS传感器中,非色散红外(NDIR)与光声光谱(PAS)技术最具代表性。NDIR 通过 MEMS 技术将红外光源与探测器微型化,实现芯片级集成;PAS 则借助 MEMS 谐振腔与声学换能器的微型化降低功耗,英飞凌、盛思锐等企业已推出基于该技术的微型 CO₂传感器。

值得关注的是,四川大学、中山大学的研究人员组成的团队提出了一种基于平面金属 - 绝缘体 - 金属(MIM)腔的窄带超构吸收器,其顶部覆盖金属超薄膜,通过控制介电间隔层厚度可实现对不同波长的近乎完美吸收;更重要的是,该团队还集成了基于 MEMS 的电热驱动器(ETA),通过施加直流偏置电压控制超构吸收器的倾斜角,为高度集成、小型化的 NDIR 多气体传感系统提供了新思路。

半导体MEMS传感器以金属氧化物半导体(MOS)为核心,在 MEMS 微型加热器提供的高温环境下,气体分子吸附会导致材料电导率变化,经 ASIC 芯片处理后输出浓度信号。商用产品以 SnO₂为主要敏感材料,辅以 ZnO、WO₃等。

三

研究突破

MEMS SENSOR

1. 传感器阵列与算法融合

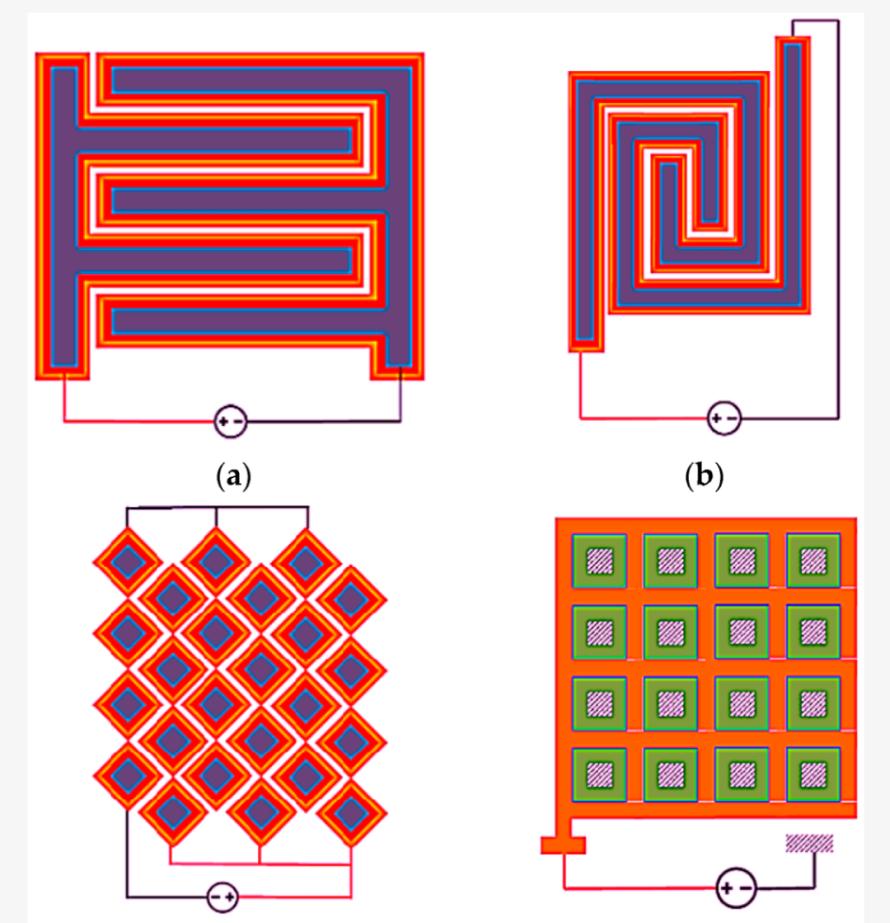

单一传感器选择性不足的问题,通过阵列化与智能化算法得到有效解决。加拿大温莎大学的研究人员重点研究了采用叉指电极几何结构的基于聚合物的 MEMS 混合传感器阵列(HSA)用于 VOC 气体检测,该阵列通过改进的边缘场几何形状提高了电容响应和阻抗灵敏度;同时,虚拟传感器阵列(VSA)的使用在提高选择性方面尤为有效,减少了对大型物理传感器阵列的需求。

四种叉指电极边缘场几何结构的示意图

广东工业大学李明杰副教授团队提出一种低功耗电子鼻系统,基于双模式微加热器的 MOS 传感器,利用脉冲加热模式(PHM),在单一时域内交替产生双重气敏特征,结合主成分分析(PCA)和机器学习算法(包括线性判别分析、k 近邻算法、支持向量机和随机森林),对氢气(H₂)、一氧化碳(CO)和氨气(NH₃)三种气体的识别准确率达到 100%。

人工嗅觉系统是这一领域的典型应用,比如慧闻科技设计并制作的 IDM-D 系列 “电子鼻” 系统由 32 个不同的气体传感器组成,集成了先进的操作电路、气体取样、数据传输和采集功能,结合模式识别算法可完成专业级气体和气味识别测试。

2. 材料创新与结构优化

敏感材料的特性直接决定传感器性能,低维纳米材料(零维量子点、一维纳米线、二维纳米片)因其超大比表面积与丰富活性位点,成为提升灵敏度的关键。上海理工大学材料与化学学院王丁团队首次成功合成了2D/2D Cu-TCPP@ZnIn₂S₄复合材料,以 Cu-TCPP MOF 作为核心衬底材料,在其表面生长了具有 {0001} 晶面取向的 2D 超薄 ZnIn₂S₄纳米片,基于该材料的气体传感器对三乙胺(TEA)表现出优越的敏感性能。

结构优化是另一突破方向,通过构筑异质结构、金属有机框架(MOFs)等微纳结构,可增强对特定气体的选择性。例如,山东理工大学和西交利物浦大学的研究人员选择 WO₃作为基体材料,Rh₂O₃作为修饰材料,利用 Rh₂O₃作为选择性吸附丙酮分子的有效催化剂,显著增强了传感器的气体检测能力。

四

产业应用

MEMS SENSOR

1. 环境监测

MEMS 气体传感器在室内环境监测中可实现对多种污染物的实时感知,为改善室内空气质量提供数据支撑。例如,Bosch Sensortec 将多种气体(如 VOCs、VSCs、CO、H₂)、湿度、温度和气压传感与人工智能功能结合,打造出全球最小的四合一空气质量传感器 BME688,既可以检测食品变质和口臭,也可以发现森林火灾。

在室外环境监测中,MEMS 气体传感器可检测二氧化氮(NO₂)、臭氧(O₃)等污染物,为大气质量监测网络的密集部署提供了微型化、低成本的解决方案,推动空气质量监测技术在日常生活中的普及。

2. 工业与安防

在工业生产中,MEMS 气体传感器可快速预警有毒气体泄漏,保障生产安全。除了常见的有毒气体检测,在新能源等特殊工业场景中,MEMS 气体传感器也发挥着关键作用。

比如汉威科技集团自主研发的车规级氢气泄漏检测传感器,采用 MEMS 工艺,可对氢燃料电池发动机和氢气供气管路系统中的氢气泄漏进行 ppm 级快速精准监测;此外,其车载在线电导率仪虽不直接检测气体,但作为保障氢燃料电池系统安全的关键传感器,与 MEMS 气体传感器共同构成了氢能源安全监测的重要防线。

中科微感推出的针对锂电池储能系统应用的 MEMS 基氢气传感器和模组,可监测锂电池热失控早期阶段的氢气含量变化,其设计重点考虑了高浓度 VOC 环境下的长期稳定性、批量生产一致性、对氢气的响应选择性及宽量程适配性。

3. 医疗健康

目前,MEMS 气体传感器在医疗健康领域的应用以呼吸检测为核心。比如前文提过的山东理工大学和西交利物浦大学研发的超灵敏 MEMS 丙酮气体传感器,该传感器在 220℃最佳工作温度下,检测限为 110ppb,且具有良好的选择性、重复性和长期稳定性,能有效区分糖尿病患者与健康人群的模拟呼出气体,可用于糖尿病诊断和状态监测,展现出从实验室走向临床应用的潜力。

五

发展趋势与挑战

MEMS SENSOR

1. 核心发展方向

低功耗与微型化仍是重要趋势。MEMS 微型加热器的悬浮结构设计(如山东理工大学丙酮传感器采用的结构)可有效降低能耗,满足长期使用需求;炜盛科技首发的微型 MEMS 电化学 CO 气体传感器则是微型化的典型代表,其重量仅约0.19g,体积仅0.1cm³,能轻松嵌入手表、耳机等小型设备,推动 MEMS 气体传感器向更广泛的便携场景渗透。

多参数集成成为突破点,智能型多合一空气质量传感器将多种气体检测与环境参数感知功能融合,提升了单器件的综合价值。

智能化与阵列化持续深化,通过传感器阵列与人工智能算法的结合,人工嗅觉系统的性能不断提升。慧闻科技的电子鼻系统、广东工业大学的脉冲驱动传感器结合机器学习的方案,均体现了这一趋势,推动 MEMS 气体传感器从单一检测向复杂气体识别演进。

2. 现存挑战与应对

环境因素敏感性是 MEMS 气体传感器面临的主要挑战,其性能易受温度、湿度影响。目前,研究团队主要通过材料优化和结构设计来缓解这一问题。

批量一致性与长期稳定性是产业化的关键瓶颈。中科微感在 MEMS 氢气传感器量产技术上取得突破,其金属氧化物基 MEMS 氢气传感器(如 CM-A107S)实现晶圆级万颗批量生产,单颗 LGA 封装产品的初始阻值和响应值一致性偏差逼近 5%,良品率接近 98%,这一突破为解决量产一致性问题提供了可行路径,也为人工智能嗅觉传感器的普遍应用推广打下了坚实基础。

六

结语

MEMS SENSOR

MEMS 气体传感器正凭借微型化、低功耗、高灵敏度及批量制造能力,重塑气体检测领域的技术格局。从山东理工大学和西交利物浦大学的医疗级丙酮传感器,到慧闻科技的电子鼻系统,从炜盛科技的微型电化学传感器到汉威科技的车规级氢气传感器,技术创新与产业需求的深度融合推动着其在环境监测、工业安全、医疗健康等领域的广泛应用。

未来,随着敏感材料创新、智能算法优化及量产技术的持续突破,MEMS 气体传感器将进一步突破环境适应性、一致性等瓶颈,成为连接物理世界气体信息与数字智能决策的核心枢纽,为构建更安全、更健康的生活与生产环境提供核心技术支撑。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。