全球首个硫化氢气敏传感器亮相!

来源:智能传感器网

发布时间:2025-08-15

在气体传感器领域,高端数字集成气敏传感器长期被国外厂商垄断,国内市场面临技术壁垒高、进口成本高昂等挑战。而随着氢能、化工、环保等行业的快速发展,对高灵敏度、高稳定性、抗干扰能力强的气敏传感器需求日益迫切,传感器的模组化、智能化成为行业重要发展趋势。

在此背景下,国内传感器企业持续攻坚,广东增敏科技有限公司便是其中的代表,近日其发布四款基于先进 MEMS 架构的第三代热导式数字气敏传感器新品,加速推动国产工业级气敏传感器的突破。

1

深耕 MEMS 技术,筑牢核心根基

气敏传感器是工业安全、环境监测等领域的关键部件,其中热导式 MEMS 气敏传感器凭借高灵敏度、低功耗、小尺寸等优势,成为高端市场的主流方向。但该技术对设计工艺、算法优化等要求极高,长期以来核心技术掌握在国外企业手中。

增敏科技多年来深耕热导式 MEMS 气敏传感器技术,攻克了基于 MEMS 架构的核心设计与制造工艺,采用国内自主研发专利技术与先进的 AI 智能算法,构建了从芯片设计到传感器量产的完整能力。其产品采用标准 4 系封装,支持即插即用,可大幅节省下游客户的开发成本与时间,在抗腐蚀性能、环境适应能力等方面表现突出,为此次四款新品的发布奠定了坚实基础。

2

4 款新品齐发,性能对标国际

增敏科技此次发布的 4 款新品包括 1 款国内首创的硫化氢气敏传感器和 3 款氢气气敏传感器,均基于热导原理工作,具备高灵敏度、快速响应、稳定性强等共性优势:

电气性能:均采用 5V 工作电压,功耗 < 100mW,支持数字(UART 3.3V TTL)与模拟(0.4-2V 电压)输出,适配多种应用场景;

环境适应:工作温度范围覆盖 - 40°C 至 + 80°C(硫化氢传感器)或 + 85°C(氢气传感器),湿度 0-100% RH(无凝露),压力 86~106KPa,可应对复杂工业环境;

耐用性:外壳采用 316L 不锈钢,引脚为镀金黄铜,储存寿命 12 个月(专用包装盒中),使用寿命 2 年(空气中),质保期 12 个月。

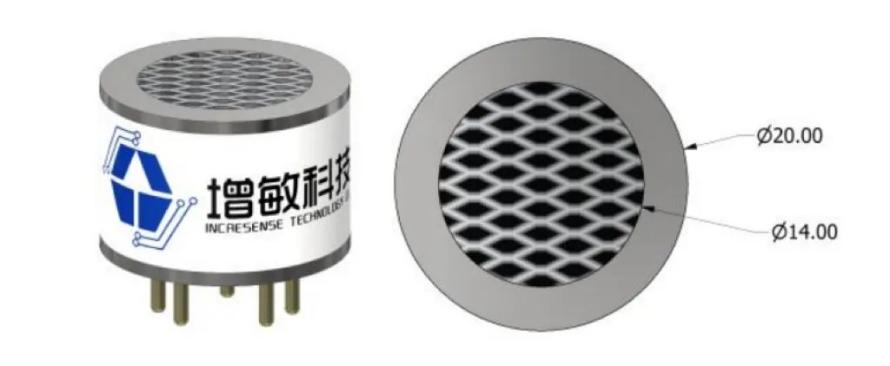

图 | ZM04-100H2S-SL-M 硫化氢气敏传感器

其中,硫化氢气敏传感器 ZM04-H2S-100-SL-M 为国内首创,量程 0-100ppm,分辨率 1ppm,基线及基线漂移均 < 2ppm,抗高浓度气体冲击(最高 2000ppm),与 CO、CO₂等气体无交叉反应,线性度好,T90 响应 < 60s,适用于固态电池安全监测、石油天然气与炼化、污水处理与废水处理、生物沼气及畜禽养殖、造纸制浆、金属加工与冶炼、食品与皮革加工、环保大气监测、矿业与矿井安全等行业。

三款氢气传感器则针对不同量程需求设计:

ZM01-H2-100P-SL-M

支持 0~100% vol 全量程氢气检测,分辨率 100ppm,基线及漂移均 < 500ppm,线性度良好,重复性 < 1% 输出值,抗高浓度气体冲击(最高负载可达 100% vol),与一氧化碳(100ppm 时输出 0)、甲烷(1000ppm 时输出 0)等气体无交叉反应,适用于需要全量程监测的场景;

ZM01-H2-1P-SL-M

量程 0-10000ppm,分辨率 2ppm,基线及漂移均 < 10ppm,抗高浓度气体冲击(最高负载可达 16% vol),与一氧化碳(100ppm 时输出 0)、甲烷(1000ppm 时输出 0)等气体无交叉反应,重复性 < 2% 输出值;

ZM01-H2-4P-SL-M

量程 0-40000ppm,分辨率 5ppm,基线及漂移均 < 50ppm,抗高浓度冲击(最高负载可达 16% vol),与一氧化碳(100ppm 时输出 0)等有毒气体无交叉反应,重复性 < 2% 输出值。

3

广泛覆盖多领域,加速国产替代

应用场景方面,氢气传感器深度融入氢燃料电池汽车、加氢站等氢能产业链关键环节,为国家新能源战略中氢能产业的安全高效发展提供核心监测支撑;硫化氢传感器聚焦固态电池安全监测、环保污水处理等领域,精准服务于 “双碳” 目标下的绿色产业升级与生态文明建设,为国家重点行业的安全规范运行筑牢技术防线。

增敏科技副总经理潘志荣表示:“这次,我们推出了四款新品,包括全球第一款热导式工业级 MEMS 数字硫化氢传感器,这款产品在国外并没有同类竞品,是行业内的革命性突破。另外三款则为性能优异的氢气传感器,性能均达到或超过国外同行。”

此次四款新品的发布,尤其是国内首创硫化氢气敏传感器的推出,不仅丰富了增敏科技的产品矩阵,更在高端传感器领域践行了科技自立自强的国家要求,为突破国外技术垄断、构建自主可控的产业链供应链贡献了力量,为国家新能源产业、环保产业等战略性新兴产业的高质量发展注入了国产技术动能。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。