2万块!我们替大家踩了硬件工程师最不该踩的坑

来源:硬件笔记本

发布时间:2025-08-29

这两万元,不是研发投入,也不是市场费用,而是实打实的损失。这是一笔用真金白银买来的教训。文章内容或许不复杂,但每一个字都凝结着深刻的体会。希望我们的经历,能成为各位同行案头的一份“避坑指南”,引以为戒。

最近,公司连续遭遇了几起客户投诉,几个订单出了问题,总计损失超过两万元。这些问题的根源,不是技术有多复杂,也不是研发能力不足——相反,问题恰恰出在那些看似“简单”的地方。硬件工程师因为觉得“太基础了”,没有引起足够重视,结果接连踩坑。

有意思的是,那些被我们视为技术难点的部分,比如高速信号完整性、EMC设计、热仿真,反而很少出错。为什么?因为大家都知道难,愿意花时间反复验证、多人评审、模拟测试。可一旦遇到“引脚定义”、“接口匹配”、“原理图版本升级”这种“低级问题”,大家心理上就容易松懈:“这种小事,不会出错的。”

结果,偏偏就是这些“小事”,酿成了大祸。

011

案例一:一根线序的错误

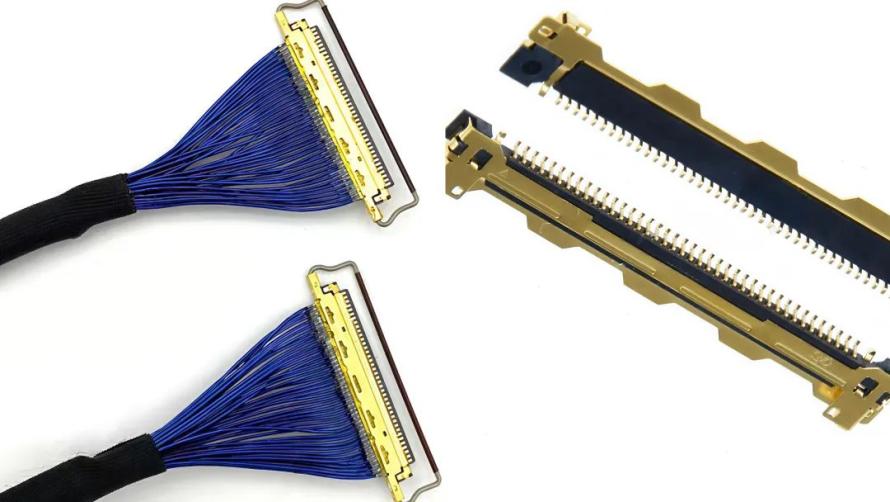

某客户采购了我们的板卡,用于智能终端显示屏。客户本身和线材厂关系好,能拿到较低价的同轴线(尽管我们建议用普通双绞线即可),于是决定自行采购线材,由我们提供接口引脚定义。

项目时间非常紧张,客户没有预留打样时间,必须一次做对。硬件工程师A负责整理引脚定义,他自认对接口熟悉,对着原理图核了三遍,最后发给了客户。

结果呢?

引脚定义中的一对LVDS差分信号线序错误,将LVDS_D1+接到LVDS_D1-,将LVDS_D1-接到NC空脚。

客户拿着这份“确认过”的定义,生产了200条同轴线。每条线二十多块,总成本四千多。等到客户装配时才发现——线序错了,所有线用不了。

这种同轴线线芯极细,引脚间距只有0.5mm,根本没有返工的可能。200条线全部报废。

这还不算完。项目不能停,只能重新下单再生产一批,再花四千多。前后损失一万不止,项目延迟一周,客户对我们信任度也大打折扣。

事后A工程师说:“如果我当时把它当成一个高速接口设计那样重视,哪怕多花半天,多检查一下,都不会发生这种事。”

021

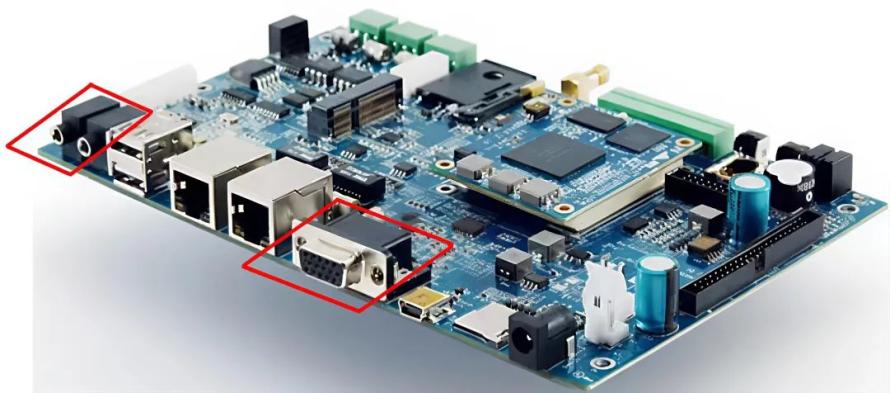

我们有一款标准板卡,带3.5mm音频接口,USB2.0、RJ45以太网RS232(DB9接口)、Micro-HDMI、TF Card等接口。客户下单时明确说:不需要音频和RS232和功能。

硬件工程师B收到了订单需求,却在图纸修改时漏看了这一条。测试部和品质部按照标准板的检验流程走,也没人注意到“多余”的音频和DB9接口根本不该存在。

板卡发出200套。客户在整机装配时才发现,机箱海岸线上根本没有开音频和RS232的孔——板子根本装不进去。

类似如图,图源触觉智能官网,海岸线接口展示

客户火大了:“明明说了不要这个接口,为什么还有?”

全部退回。公司不仅得承担往返运费,还要安排人逐个拆焊音频和DB9接口,清理焊盘,重新做防护处理。人工、物料、时间成本不说,客户后续订单估计也黄了。

事后复盘,B工程师说:“我以为这就是删个接口的事,没放在心上。如果当时在图纸和BOM里都做显眼标注,或者测试用例里多加一条‘接口符合性检查’,都不会如此。”

031

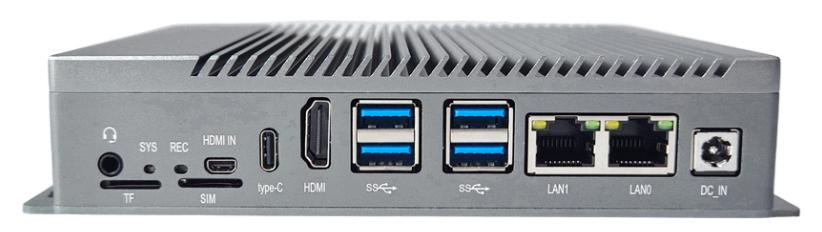

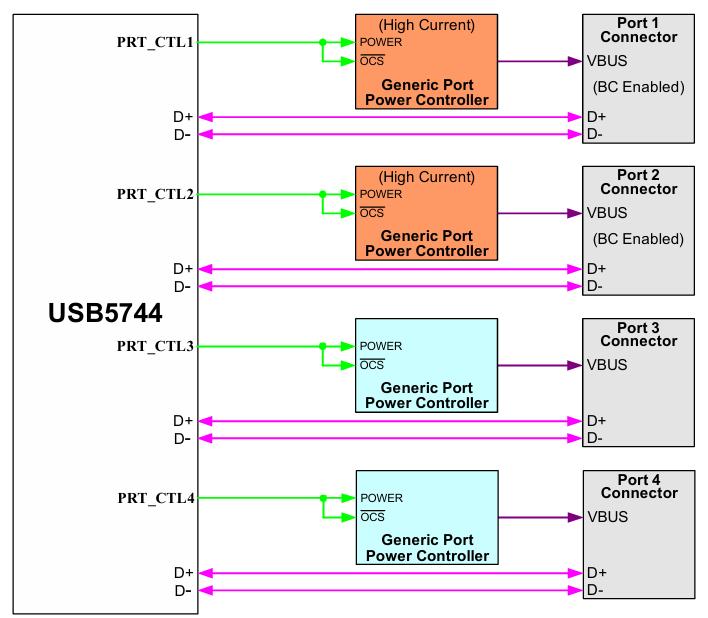

底板升级,板子上要增加几个USB口和RJ45以太网口,得加个HUB芯片和PHY芯片。由于布局限制,几个原有芯片也得挪位置。

负责的工程师C为了省时间,直接把旧项目中相似功能的原理图模块复制过来,稍作调整就完成了设计。评审时,大家注意力都放在新增加的HUB芯片和以太网口信号走线上,没人仔细检查那些“原样复制”的电路。

板卡打样100片回来,一上电,烧录程序后,发现屏点不亮。

查来查去才发现,是复制来的电路中,有一个5V电源网络没有来源,也就是空网络——原设计就有这个错误,估计当时应该是工程师自己手动飞线临时解决的。

更坑的是,画原图的那位工程师早已离职,没留下任何备注,问题就这样被“继承”了下来。

100块板卡,综合考虑,只有飞线才能更加快,从而节约时间。最后只能安排硬件工程师和维修工位逐个飞线修改。车间同事加班整整两天,才全部救回来。

C工程师后来苦笑着说:“以为复制粘贴最安全,结果踩了个陈年老坑。如果当时不偷懒,把那部分电路仔细检查一遍,也不至于如此。”

041

这几起事故,单直接损失就超过两万,但这还不是最可怕的。看不见的损失,比两万更致命。

客户信任度下降:一旦客户觉得你“不靠谱”,后续订单只会更难拿。

隐性成本增加:返工、重新采购、售后支援、业务沟通……这些时间本可用于新项目研发。

为什么越是“简单”的地方,越容易出错?

心理学上有个“认知放松”效应——人们面对自认为熟悉、简单的情境时,警惕性会大幅降低。工程师在面对“引脚定义”“接口删减”“复制电路”这些任务时,容易陷入“自动化处理”状态,忽略细节。

而所谓的“技术难点”,反而会因为其复杂度激活我们的系统性思维,反复推敲、多人评审、交叉验证——结果错误率更低。

这提醒我们:简单 ≠ 不重要。越是觉得“肯定不会错”的地方,越要建立核查机制。

最后,想对硬件同仁说:

咱们硬件这行,犯错成本极高。不像软件可随时打补丁、回滚版本,我们的每个错误,都会转化为实打实的物理损失:报废的PCB、烧毁的芯片、高昂的物料与人工,以及一次次“砸钱”改板。

那些在细节上死磕、愿意慢一点做对的人,才是团队最坚实的财富。

共勉。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。