中国能否复制3D NAND逆袭之路?

来源:智能传感器网

发布时间:2025-11-27

d-Matrix与Alchip联合开发的3D DRAM技术已通过验证,其推理速度较HBM4解决方案提升10倍。这一突破性进展并非偶然。人工智能应用的爆发式增长,正推动算力需求指数级攀升。内存作为数据传输的关键枢纽,其带宽和密度已成为制约AI服务器效率的核心瓶颈。传统平面DRAM逼近物理极限,HBM的发展也逐渐遭遇天花板。

在此背景下,3D DRAM凭借垂直堆叠的创新架构,成为突破存储技术瓶颈的关键方向,开启了内存领域的全新变革。

动因:传统存储的发展困境

传统平面DRAM采用水平布局的存储单元,每个单元由晶体管和电容器组成。随着工艺节点缩小至12纳米左右,进一步扩展变得愈发困难。

电容器缩放面临巨大挑战,工艺微缩导致其深宽比显著增加,制造难度陡增。同时,电容到数字线的电荷分配受传输时间和线长影响,性能提升陷入停滞。更小的几何结构还带来了更高的漏电流,使得刷新周期缩短、功耗增加,热管理压力也持续加大。

光刻技术的物理极限同样难以突破。20纳米以下的特征尺寸中,电子隧穿、栅极泄漏等量子效应凸显,进一步微缩的成本急剧上升。这些问题共同导致传统DRAM无法满足AI、高性能计算等场景对高带宽、大容量内存的需求,技术迭代亟需新的方向。

突破:3D DRAM的技术革新

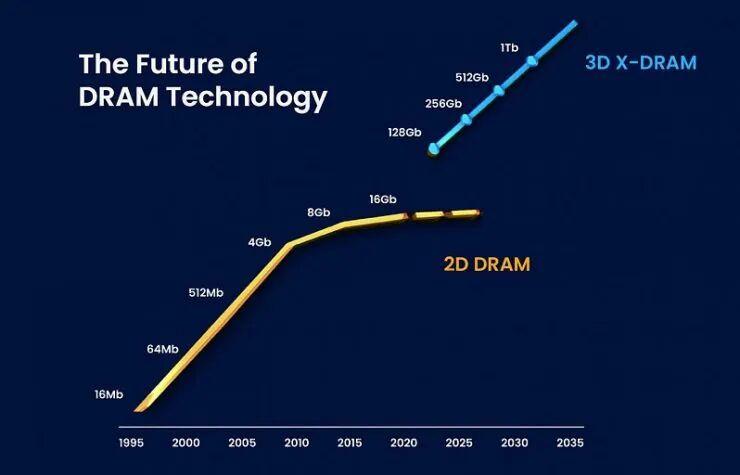

3D DRAM的核心创新在于垂直堆叠的存储架构。它借鉴3D NAND的成功经验,将存储单元分层叠加,而非水平排布,在相同芯片面积内实现数倍容量提升。一款理论上的3D DRAM基本容量可达100GB,远超当前高端DRAM的36GB水平。

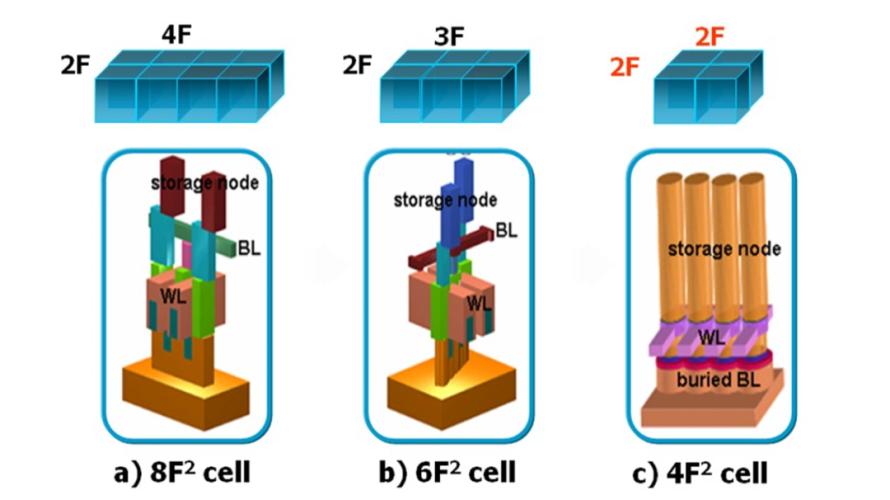

单元结构优化是关键突破点。4F²结构作为存储单元垂直化的核心方案,将传统水平分布的源极、栅极与漏极转化为垂直层级,使单个单元面积缩减约三分之一。这一结构接近单个位单元的理论极限,能在不缩小最小特征尺寸的情况下,将存储密度提升30%左右。

材料与互连技术的创新提供了重要支撑。IGZO等新型通道材料凭借低漏电、高可扩展性的优势,被广泛应用于3D DRAM研发,有效提升电荷保留率和刷新特性。TSV(硅片过孔)与混合键合技术实现了垂直层间的高效互联,部分方案可支持32K位数据总线,大幅提升传输带宽。比利时微电子研究中心(IMEC)已成功在120毫米晶圆上生长出300层硅和硅锗交替层,为大规模制造奠定了基础。

3D DRAM还展现出显著的性能优势。垂直堆叠的存储单元让数据访问更直接,读写速度大幅提升。短距离的信号传输路径降低了功耗,部分方案的保留时间可达450秒,刷新能耗显著减少。其异构集成能力还支持DRAM与逻辑芯片、SRAM、闪存的无缝融合,适配多样化的计算场景。

巨头与新兴力量的竞逐

全球主要存储厂商已纷纷加大3D DRAM研发投入,行业竞争日趋激烈。

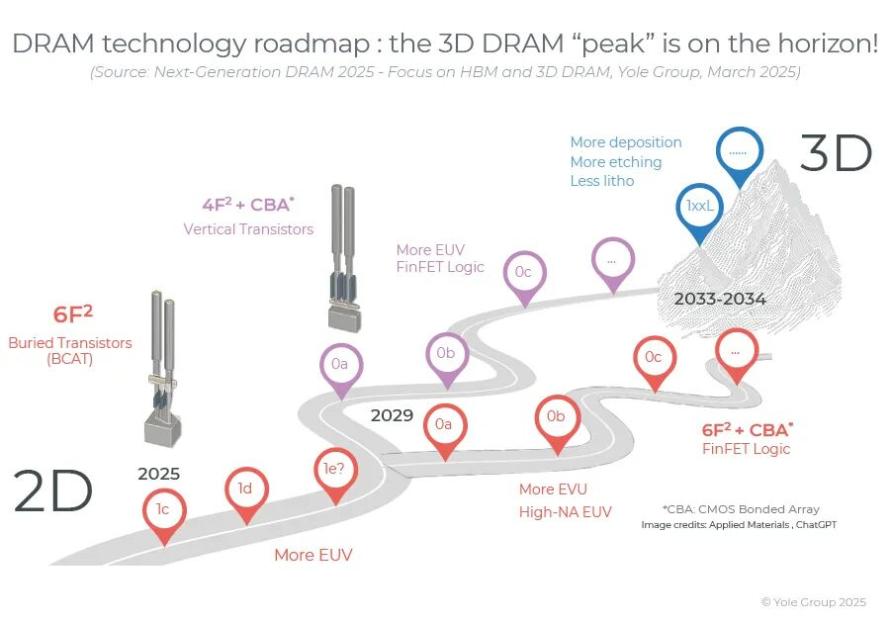

三星是布局最为积极的厂商之一。自2019年起,三星便开展3D DRAM研究,先后推出12层3D-TSV技术,组建下一代工艺开发团队。公司计划2025年推出基于垂直通道晶体管技术的早期3D DRAM版本,2030年前交付可堆叠所有单元元件的更新版本,并在2027至2028年将工艺节点扩展至8至9纳米。

SK海力士与美光也在稳步推进相关研发。SK海力士计划2024年公布3D DRAM的电气特性,探索IGZO通道材料的应用,并展示了5层堆叠结构的3D DRAM原型产品,良率达到56.1%。美光早在2019年就启动研究,截至2022年8月已持有30多项相关专利,数量是三星和SK海力士的2至3倍,其NVDRAM采用4F²架构,结合铁电技术,展现出独特优势。

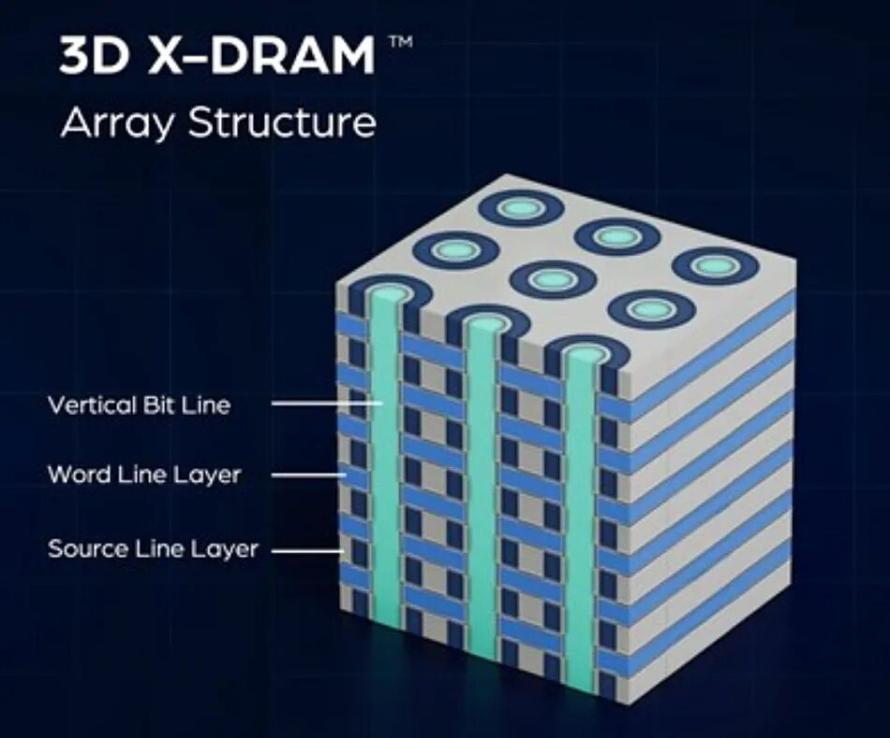

初创企业成为技术创新的重要补充。NEO半导体提出3DX-DRAM技术,采用类似3D NAND的单元阵列布局,其1T1C和3T0C两种设计方案,目标实现230层128Gb的存储密度,是当前DRAM的八倍。该公司还研发出X-HBM架构,带宽和存储密度分别达到现有内存的16倍和10倍,计划2026年推出概念验证测试芯片。

国内厂商也在积极切入这一赛道。长江存储基于Xtacking架构申请DRAM专利,采用双晶圆混合键合技术提升密度。长鑫存储突破HBM3与多层堆叠架构,联合兆易创新开发混合键合工艺。另外,兆易创新通过代工合作也切入DRAM赛道。设备端突破显著,中微公司开发出深宽比90:1的刻蚀设备,青禾晶元等厂商突破混合键合、常温键合技术,为3D DRAM产业化提供了设备支撑。

技术路径与现实挑战

3D DRAM的发展主要分为两条核心路径。一条是保留现有DRAM技术,将多个芯片叠加,类似HBM的高端封装方法,常见4高、8高堆栈,未来可能达到16高。这种方案技术相对成熟,但高级封装需求带来了更高成本,更适用于AI等对带宽要求极高的场景。

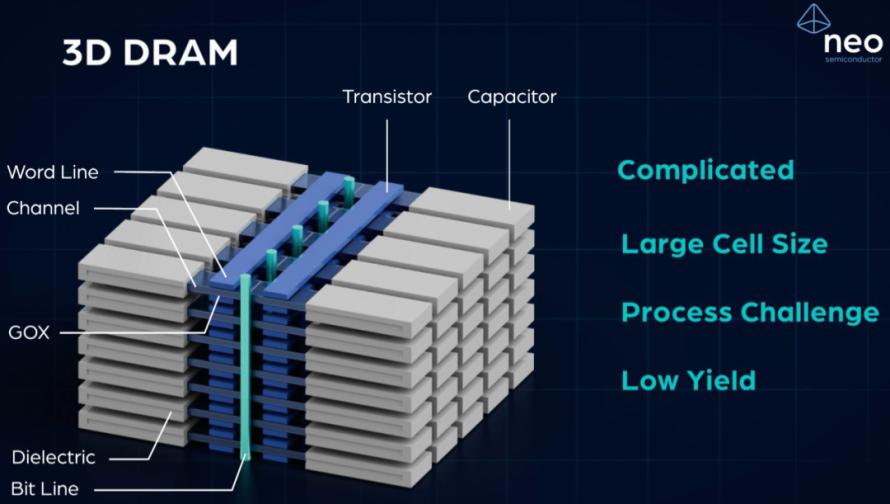

另一条路径是单片堆叠,将所有单元元件集成在单一芯片内,无需额外封装步骤,但技术挑战巨大。DRAM单元占地面积小,垂直电容体积大且难以叠加,需要解决层间对齐、均匀沉积等一系列制造难题。无电容DRAM结合三维堆栈技术成为重要探索方向,通过单个晶体管存储信息,依赖多栅器件效应保持电荷,多家研究机构正在推进动态闪存、VLT、Z-RAM等多种方案。

商业化进程仍面临多重阻碍。制造复杂性极高,数百层叠层的均匀沉积、对准和蚀刻,需要先进的工艺控制和三维计量工具。早期晶圆和芯片良率较低,前期工厂投资和工艺开发成本高昂,规模经济效应难以快速显现。

热瓶颈问题不容忽视。堆叠结构导致热量集中,需要专用热通孔、优化层序、相变材料等创新冷却方案。生态系统更新也需要时间,DRAM控制器、内存接口和系统架构需适配新协议,才能充分发挥3D DRAM的性能优势。新材料和新型单元设计的长期可靠性,还需经过持续的应力测试验证,以满足数据中心级的使用寿命要求。

应用场景与市场展望

3D DRAM的高性能特性使其在多个领域具有广阔应用前景。数据中心和AI服务器将成为早期核心应用场景,其高带宽和大容量能有效支撑生成式AI、智能体AI等计算密集型推理工作负载,解决当前数据传输效率不足的问题。

汽车行业是重要的潜在市场。电动和自动驾驶车辆需要实时处理大量传感器数据,对内存的密度和带宽要求持续提升。3D DRAM能避免内存成为系统性能瓶颈,为自动驾驶技术的发展提供有力支撑。

消费电子领域的应用将逐步拓展。随着智能手机、嵌入式系统等设备的功能升级,对内存性能的需求不断提高。在成本下降和工艺成熟后,3D DRAM将逐步取代部分传统DRAM,成为消费电子产品的存储核心。

市场规模增长潜力巨大。有预测显示,到2030年全球3D DRAM市场规模可能达到约1000亿美元。行业商业化将经历多年过渡,高性能计算、云数据中心将引领早期采用,消费电子等主流应用预计在4至5年内开始集成。

存储格局的重塑与变革

3D DRAM的崛起正在重塑全球存储行业格局。它改变了存储技术的竞争焦点,产业价值从光刻设备向蚀刻、沉积环节迁移。这一转变降低了对先进光刻设备的依赖,为国内厂商提供了差异化竞争的机会。

混合键合等配套技术的发展将同步推进。该技术被视为未来HBM世代的关键使能技术,预计将随HBM5在2029年左右进入市场,适配高端20Hi堆叠结构。随着3D DRAM的普及,存储与计算的异构集成将更加紧密,推动AI加速器、高性能计算芯片的协同优化。

3D NAND的发展历程为3D DRAM提供了参考。从试点生产到广泛市场接受,3D NAND仅用了不到十年时间。随着制造工艺的成熟、良率的提升和生态系统的完善,3D DRAM有望复制这一快速普及的轨迹。

在AI和高性能计算的持续推动下,3D DRAM正从技术研发走向商业化落地。它不仅解决了传统存储的性能瓶颈,更开启了内存技术的三维创新时代。随着全球厂商的持续投入和技术突破,3D DRAM将成为支撑下一代计算革命的核心基础设施,为各行各业的数字化转型注入新的动力。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。