人形机器人赛道上,一位“车规级”国产芯片玩家已就位

来源:智能传感器网

发布时间:2025-11-27

战略锚点|三重逻辑下的赛道选择

纳芯微布局机器人赛道,并非偶然的跨界尝试,而是技术储备、市场需求与质量体系三重逻辑的必然契合。赵佳博士表示:“我们所谓的战略考量其实无非就是一个是市场的需求端,另外一个就是我们的技术储备端,这两个东西能匹配到一起,就是一个比较好的开始。”纳芯微的战略决策,始终遵循“围绕应用创新”的核心逻辑展开。

从技术储备来看,机器人产业与纳芯微深耕多年的工业伺服领域存在高度技术同源性。机器人的运动控制、闭环反馈等核心技术,与工业伺服系统的核心原理一脉相承,而纳芯微早已在伺服领域完成了全链条产品布局——从传感器、控制器、驱动器到互联互通的接口电路,形成了完整的技术闭环。这种积累让纳芯微在机器人市场需求爆发时,能够快速实现技术迁移与产品落地。“我们之前在伺服上的长期投入,让我们在机器人赛道具备了先发优势。”赵佳博士补充说。

市场需求的广阔前景,成为赛道选择的关键推力。赵佳博士分享了他的观察:“从应用需求和发展需求,包括人类社会进步的需求上来看,其实机器人的需求可能的数量跟汽车是差不多的。”在纳芯微看来,机器人产业有望成长为与汽车相当的庞大制造业链条。随着机器人从工业场景向家政服务、老人照料、儿童陪伴等民生领域渗透,其对芯片的可靠性、稳定性要求大幅提升,不再是“坏了就换”的玩具级产品,而是需要达到相对较高的质量标准。这种高标准需求,恰好与纳芯微长期践行的全面质量管理体系高度契合。

客户群体的高度重叠,进一步降低了赛道切入的门槛。工业伺服领域的优质企业在机器人赛道同样扮演着核心零部件供应商或整机方案提供商的角色。这种客户资源的复用,让纳芯微的机器人芯片产品能够快速完成市场验证与量产落地,目前在服务机器人、人形机器人、四足机器人等量产产品中,纳芯微物料份额已处于行业前列。

产品矩阵|聚焦运动控制的全链条布局

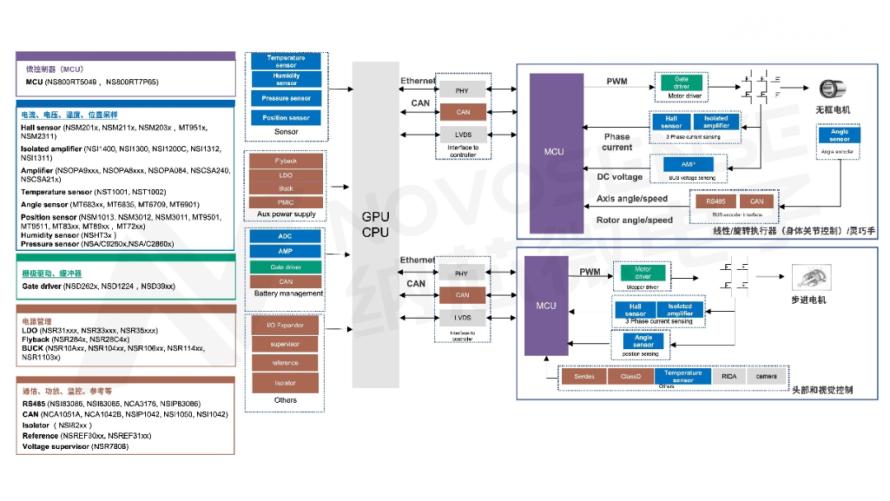

在机器人芯片领域,纳芯微并未追求“大而全”的产品覆盖,而是围绕运动控制来展开的,包括电机的闭环控制、编码器、驱动及电流电压采样等。

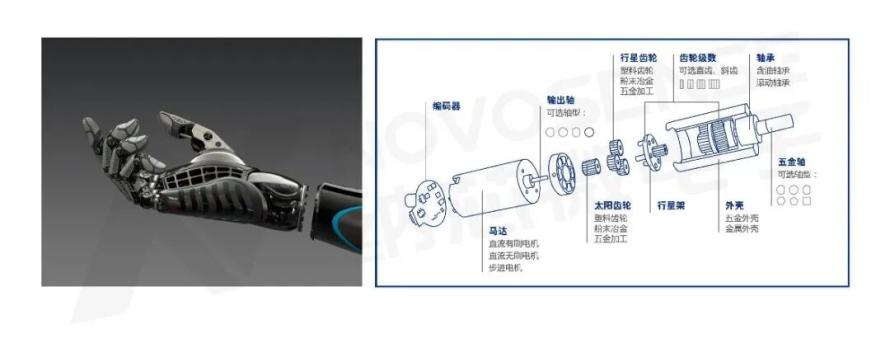

磁编码器是机器人关节精度控制的核心器件,纳芯微已形成在轴型与离轴型两大产品系列,均具备高精度特性。其中,在轴型可满足严苛的关节控制精度需求,离轴型则为关节布局提供更大灵活性,目前已覆盖机器人全身关节,在服务机器人、人形机器人、四足机器人等量产产品中均占有较高份额。

电流传感器是机器人电机驱动与电池管理的关键组件,纳芯微已推出多系列产品,覆盖不同电流量程,支持过流保护功能,封装形式可适配机器人不同安装场景,能确保电机运行的稳定性与安全性。电流传感器应用场景包括机器人膝关节,动力电机、四指关节等部位,为电机运行状态监测提供支撑。

纳芯微还提供温湿度、压力等配套传感器,以实现运动控制的闭环,为机器人环境感知提供数据支撑;同时搭配栅极驱动、电源管理、通信接口等产品,形成“感知-控制-驱动-通信”的全链条技术支撑。

针对机器人线束多、空间小的痛点,纳芯微推出灵巧手空心杯电机的磁编码器与SoC集成方案,完美解决PCB布局紧张的问题。

核心竞争力|研发、质量与定制化的三重支撑

在机器人芯片国产替代加速的背景下,纳芯微并非简单替代,而是通过高研发投入、全链条质量管控、灵活定制化服务,构建了从“解决有无”到“打造优势”的竞争力。

2025年上半年,纳芯微研发投入占比达23.71%,且这种高投入是长期战略而非短期行为。“因为我们能看到某些技术的前景,觉得总得要有人来投入、来解决一个‘有无’问题”,赵佳博士坦言,如今同位替代走向尾声,研发重点转向“跟客户一起做创新”,比如针对国内领先的光伏、汽车领域,开发更高效、低成本的定制方案。

面对高端芯片的技术门槛,赵佳博士用“摘桃”比喻:“最容易摘的桃可能大家都先摘,上面的桃就要搬梯子,甚至找工具。”纳芯微通过持续研发,在高精度磁编码器、高集成电流传感器等领域突破技术瓶颈,成为头部机器人企业的核心供应商。

机器人新兴场景对芯片可靠性要求极高。“越是新的应用越需要好的产品,否则会把系统设计的不利因素和芯片的不稳定因素叠加到一起,很不利于研发。”赵佳博士强调,“纳芯微从研发设计端就开始做质量管理,全链条的质量管理容易打造出鲁棒性很强的产品,这是纳芯微在不同产业链转移时的一个优势。”这种体系让芯片能适配机器人的复杂工况,避免因芯片故障导致的安全风险。

在成本控制上,纳芯微跳出“压价供应商”的传统思路,提出“成本是设计出来的”。赵佳博士指出,真正要把成本做优是要靠技术设计,用新方法、新技术实现同样功能。作为Fabless企业,工程师的创造力成为成本优化的核心——通过提高芯片集成度、简化电路,在保证性能的同时降低成本。

定制化服务则是纳芯微取得优势的关键。在人形机器人这种新兴领域,系统稳定性尚未成熟,纳芯微通过快速响应定制需求,帮助客户缩短研发周期,形成深度绑定。

全球拓展|从主场替代到全球竞逐

半导体行业的全球化属性,决定了“走出去”是企业做大做强的必由之路。纳芯微从2021年启动海外布局,在德国、日本、韩国建立办公室,从“国产替代”迈向“全球竞争”。

国际化是企业发展的战略选择。但海外拓展并非易事,与国内“国产替代”的主场优势不同,海外是“客场作战”,赵佳博士坦言初期困难,但整体来看还是比较顺利的。2025年上半年,纳芯微境外收入占比超11%,海外团队正持续壮大。

赵佳博士表示,未来纳芯微将继续深化欧洲、东亚布局,同时逐步拓展更多市场,秉持“坚持长期价值”的理念,在全球赛道站稳脚跟。

行业前瞻|场景瓶颈与技术升级方向

尽管纳芯微在机器人芯片领域已取得突破,但整个产业仍处于商业化初期,未来需跨越场景落地瓶颈,同时应对技术升级需求。

“产业瓶颈可能更多的会在场景落地,而不一定是在芯片端”,赵佳博士判断。目前机器人产业链虽快速崛起,距离走进千家万户仍有很大差距。“如果按1-10来算,现在可能只走到了2-3。”他认为,产业真正爆发需要完善的服务生态,就像燃油车时代的修理厂、4S店一样,形成覆盖维修、维护的完整链条。否则即使产品优质,也难以解决用户坏了没法修的顾虑。

随着机器人向“小型化、轻量化、长续航”发展,芯片技术将面临三大升级需求。“精度控制会要求更高,空间小所以集成化程度要更高,功耗也要更低”,赵佳博士预判,未来人形机器人对芯片技术会对精度、集成度、低功耗、轻量化、成本等方面提出更高的要求。

目前,纳芯微已启动相关技术储备:优化磁编码器的角度精度、研发更高集成度的SoC方案、降低电流传感器的功耗,确保技术领先性。

结语|长期主义下的产业引领者

展望未来,赵佳博士信心十足,他认为纳芯微以社会价值与商业价值重叠为核心理念,通过长期投入,未来肯定能在机器人产业中扮演关键角色。

纳芯微凭借在传感器及运动控制领域的技术深度,正稳步推进机器人战略。从伺服技术延伸至人形机器人驱动,从国产替代到全球布局,其成功源于对研发的坚持、对质量的执着及对市场需求的敏锐洞察。随着机器人产业从试用期走向成熟,纳芯微有望通过产品创新与生态协同,实现“感知·驱动未来”的使命,成为全球机器人供应链中不可或缺的力量。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。