突破功率瓶颈!中科院发布高功率单频激光器,实现从"瓦"到"数十瓦"的跨越

来源:激光每日说

发布时间:2025-11-03

突破功率瓶颈!中科院发布高功率单频激光器,实现从"瓦"到"数十瓦"的跨越

曾几何时,高功率与单频如同鱼与熊掌,在激光器领域难以兼得。一项来自合肥科学岛的最新发明,正试图终结这一历史,为我国高端制造与前沿科研再添一枚"利器"。

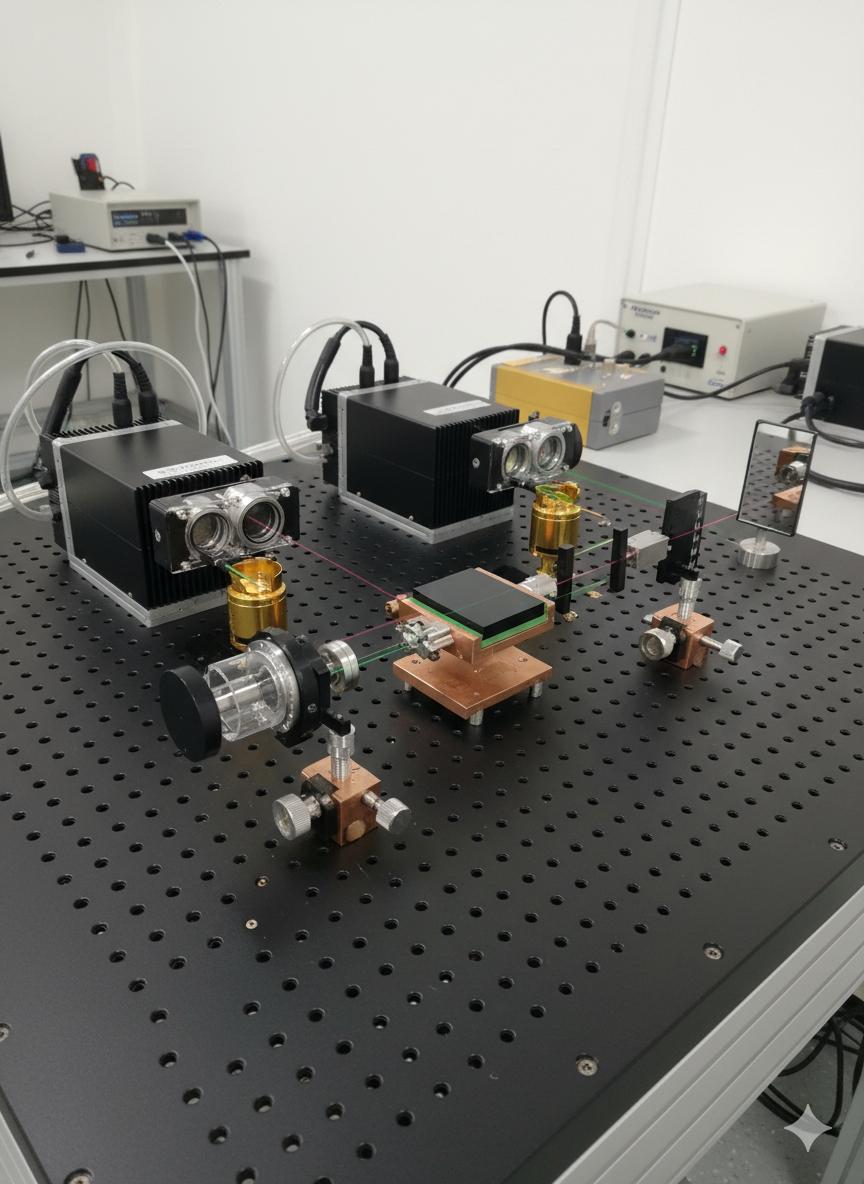

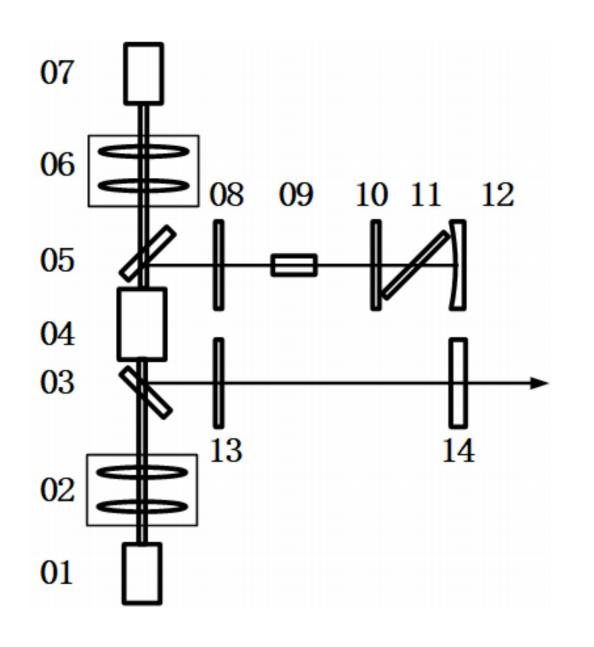

近日,国家知识产权局公开了中国科学院合肥物质科学研究院的一项重磅专利——"一种基于板条晶体的高功率扭转模腔单频激光器"(专利号:CN120728353A)。该技术成功解决了长期困扰激光领域的高功率与单频特性相互制约的业界难题,将单频激光的输出功率从传统的瓦级一举推升至数十瓦级,实现了里程碑式的性能跨越。

🔬技术突破:三大创新,铸就"性能王者"

传统的高功率单频激光器普遍采用棒状晶体,在高功率泵浦下会产生严重的热透镜效应和热致双折射,导致激光频率失稳、功率难以提升。中科院合肥研究院的团队独辟蹊径,从增益介质、泵浦方式和腔体设计三大核心环节进行了颠覆性创新。

1. 内核升级:板条晶体替代传统棒状晶体

痛点:传统棒状晶体如同一个"厚柱子",散热面积小,热量堆积严重,功率一高就"失真"。

创新:采用键合板条激光晶体(如Nd:YAG),其形状似"薄片",拥有更大的散热面积,能快速将热量传导出去,从源头上抑制了热透镜与热致双折射,为数百瓦级的高功率泵浦打下了坚实基础。

2. 泵浦革新:双路叠阵二极管实现高效赋能

创新:摒弃传统的光纤泵浦,采用两个激光二极管叠阵作为泵浦源,并通过精密的整形镜组,将高斯分布的圆形光斑整形为水平方向平顶、竖直方向高斯分布的条状光斑。这种光斑形状与板条晶体完美匹配,使得能量注入更均匀、效率更高,进一步减少了热效应。

3. 腔设计精粹:波片组合精准消除"空间烧孔"

创新:通过在谐振腔中巧妙布置第一和第三四分之一波片,使激光在腔内往返传播时,偏振态在线偏振↔圆偏振之间循环变换。这种"扭转模"设计,使得在晶体内部叠加后的光强呈均匀分布,从而彻底消除了导致多纵模振荡的"空间烧孔效应",确保了激光以纯净、稳定的单纵模运转。

🚀性能飞跃:关键指标全面领先,剑指国际一流

得益于上述核心创新,该激光器原型实现了多项性能的质的飞跃:

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

🛠️应用前景:一束光,照亮多个高端领域

这样一台兼具高功率、单频、窄线宽和优良光束质量的激光器,将成为多个高端领域的"核心引擎":

激光雷达

其高功率能显著提升探测距离,单频窄线宽特性则能极大提高分辨率与信噪比,为高级别自动驾驶、机载遥感测绘提供强大感知能力。

量子技术

作为泵浦源,能生成更纯净、更稳定的纠缠光子对,是量子通信、量子计算等前沿研究的关键设备。

精密测量

极高的相位稳定性和相干性,使其可用于引力波探测前端系统、高端干涉仪等,实现纳米甚至皮米级的测量精度。

工业加工

优异的光束质量允许进行更精细、热影响区更小的加工,如半导体晶圆隐形切割、OLED屏薄膜剥离等,提升加工品质与良率。

🌍市场与产业影响:打破垄断,自主可控前景可期

"该技术路线巧妙地规避了高功率与单频特性之间的传统矛盾,是我国在高性能激光器源头创新上的一次重要突破。它展示了从材料到光机电系统集成的强大工程实现能力,技术壁垒高。如果能在工程化和成本控制上取得进展,市场前景将非常广阔。"

—— 激光领域资深专家

产业影响与市场前景

打破垄断:目前,高功率单频激光器市场长期被美国IPG、德国通快(TRUMPF)等国际巨头垄断。该专利技术的成熟,有望打破这一局面,为国内下游产业提供高性能、低成本的本土化核心光源选择,保障供应链安全。

投资热点:高端激光器作为"硬科技"的核心赛道,一直是产业资本关注的焦点。此项突破性技术的出现,预计将吸引大量资本关注,催生一批致力于产业化应用的高科技公司,加速国产高端激光器的上市进程。

💡结语

中科院合肥研究院的这项创新,不仅仅是一项停留在论文里的实验室成果,更是我国向高端激光制造领域发起冲锋的一声号角。它意味着在追求"更亮、更纯、更稳定"的激光之路上,中国正携带着自主知识产权,快步迈向世界第一梯队。

TE智能无线状态监测加速度传感器荣获2018全球电子成就奖-年度传感器

上一篇精准锁定,无惧干扰!中国创新专利实现太空目标"火眼金睛"双波段成像融合技术,破解复杂空间环境下目标识别世界性难题

下一篇免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。