智能微系统的六大领域技术突破及未来趋势

来源:智能传感器网

发布时间:2025-07-07

智能微系统是信息技术向微型化、集成化、智能化发展的产物,是微电子、微机电系统(MEMS)、光电子等技术与智能科技深度融合的颠覆性创新成果。

随着集成电路技术逼近物理极限,“超越摩尔定律” 的发展趋势催生出智能微系统。一方面,延续摩尔定律推动芯片向系统级芯片(SoC)演进;另一方面,融合多领域技术形成微系统技术。智能微系统以架构为统领,整合微电子、MEMS、光电子三大基础技术,并通过算法与软件赋予硬件自主决策能力,实现 “感知 - 处理 - 执行 - 供能” 的完整功能闭环。其特征尺寸达微纳米量级,既可以是独立工作的微型装置,也能组成网络化系统或集成到大型装备中。

相较于传统芯片与微系统,智能微系统不仅追求高性能与超精密,更强调智能化属性。它能够自主采集外界数据,通过内置算法实时分析处理,进而做出响应决策。例如,在工业监测中,智能微系统可实时感知设备振动数据,自动诊断故障风险并预警。目前,多数智能微系统处于 “信息处理” 或 “知识应用” 阶段,属于弱人工智能范畴,而具备类人智慧、能自主学习创新的强人工智能微系统,则是未来发展的终极目标。

作为动态发展的前沿领域,智能微系统持续受益于新材料、新工艺和人工智能等技术突破,同时在高端装备、医疗健康、物联网等应用需求的驱动下,不断拓展技术边界与应用场景。

基于智能微系统的技术演进与应用需求,下文将列举 2023-2025 年国内外企业及研究机构在该领域的核心研究成果与产业化实践案例,涵盖消费电子、工业制造、医疗健康等多领域创新突破。

1

消费电子

华为 Pura X 玄武水滴铰链与折叠屏

【核心技术】其麒麟9020芯片采用InFO封装技术缩短30%数据传输路径,通过眼球追踪和肌电传感器构建多模态感知中枢,支持AI眼动翻页和隔空手势交互。搭载鸿蒙 OS 5 系统,通过端云协同实现整机性能提升 40%。

【产业化进展】带动京东方LTPO屏(功耗降20%)和蓝思科技UTG玻璃(产能提升3倍)等国产供应链升级,国产化率超95%。

2

汽车电子

博世/保时捷 Dauerpower 逆变器

【技术突破】由 Fraunhofer IZM 联合研发,采用嵌入式 SiC 功率模块与 3D 打印铜基散热技术,峰值功率 720kW,功率密度达 200 kVA/L(传统方案的 2-4 倍),效率 98.7%。

【创新技术架构】采用嵌入式 PCB 封装,降低了杂散电感,进一步减少了半导体损耗;引入基于PolyCharge NanoLam技术的新型直流母线电容器,使得逆变器结构更为紧凑。

【产业化进展】已在保时捷电动跑车中实现应用,计划推广至更多车型。

3

工业制造

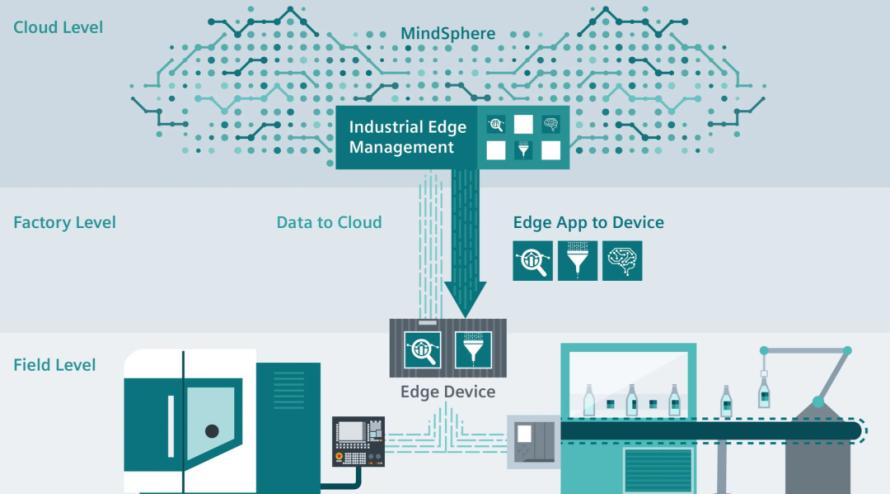

西门子工业边缘平台与智能运维

【系统架构】西门子推出SIMATIC工业边缘平台,集成AI算法、低代码开发与虚拟仿真技术,支持边缘端实时数据分析与设备预测性维护。

【技术亮点】

AI 模型管理:通过 AI SDK 与 Inference Server 实现从云到边缘的模型发布与迭代,支持视觉检测、工艺优化等 40 + 工业 AI 应用。

多设备互联:工业边缘信息集成平台(IIH)连接 250 + 设备,实现 IT 与 OT 数据融合,显著降低系统集成工作量。

4

医疗健康

美敦力 EOPatch 可穿戴胰岛素输送系统

【技术突破】美敦力以 7.38 亿美元收购韩国 EOFlow,推出EOPatch 一次性胰岛素贴片,采用3D异构集成,将葡萄糖传感器、微流控通道与处理芯片堆叠于10×10mm封装内,实现实时血糖监测与药物输注控制,通过手机 APP 实时调控剂量,防水等级 IPx8,佩戴时间 3.5 天,兼容全球 100 + 国家药监标准。

【临床案例】与 MiniMed™ 780G 系统集成,结合膳食检测算法,实现糖尿病患者的个性化治疗,2025 年启动与 AI 模型的联合研究,优化治疗方案。

5

航天航空

中航天成 SOP 微系统集成封装

【技术突破】推SOP(System-on-Package)解决方案,将MEMS传感器、射频芯片与处理器集成于单一封装,支持卫星通信终端与无人机导航系统。

【应用案例】

卫星载荷:为中国航天科技集团某型号卫星提供射频前端模块,集成低噪声放大器(LNA)与开关,支持 5G 毫米波频段,通过航天级可靠性认证。

深空探测:开发太赫兹通信模块,通过 MEMS 可调谐滤波器实现高速数据传输,应用于低轨卫星星座与深空探测器。

【技术优势】采用硅通孔(TSV)与再分布层(RDL)技术,良率达 99.5%,成本降低 30%,推动国产卫星载荷的小型化与低成本化。

6

物联网

华为全屋智能 AI 超感传感器

【技术突破】华为推出24G毫米波传感器,通过三维空间感知与毫米级微动检测,实现全屋活动轨迹追踪与灯光智能联动,支持多人场景有序协同与抗干扰设计(如扫地机识别),功耗较传统红外传感器降低 66.8%。

【产业化进展】入选 2024 年工信部物联网赋能行业典型案例,已部署于深圳、上海等智慧城市项目,推动 “零按键” 智能家居体验普及。

7

技术挑战与未来趋势

异质集成工艺:硅基 MEMS 与化合物半导体(如 GaN、SiC)的混合封装面临热膨胀系数匹配、界面缺陷控制等难题,需通过混合键合与纳米材料缓冲层解决。

超低功耗 AI 推理:在微瓦级功耗下实现复杂机器学习模型(如 CNN、Transformer)的本地部署,需突破存算一体架构与稀疏神经网络设计,IBM 与 STMicroelectronics 已推出原型芯片。

生物兼容性与可降解性:开发聚乳酸(PLA)、丝蛋白基微系统,用于可吸收传感器与药物递送,清华大学与 IMEC 已实现可降解微针阵列的动物实验验证。

8

全球创新格局总结

美国:以 JPL、Sandia 实验室为引领,在微纳卫星、量子传感领域保持技术领先;企业如Intel、IBM 通过垂直整合与生态合作巩固市场地位,主导先进封装与 AI 融合技术。

中国:依托中科院上海微系统所、中航天成等机构突破核心材料与工艺,华为、长电科技通过先进封装技术实现产业链升级,但在高端设备(如 EUV 光刻机)与核心算法(如 AI 驱动设计)上仍需追赶。

欧洲:Fraunhofer IZM、IMEC 通过产学研协同,在汽车电子、生物 MEMS 与高功率封装领域占据优势,其可持续设计与区域政策支持(如欧盟芯片法案)推动产业生态完善。

未来,智能微系统将进一步向极致微型化、深度智能化与全生命周期自洽演进,成为连接物理世界与数字世界的核心枢纽,在 6G 通信、脑机接口、绿色能源等新兴领域催生革命性应用。

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。