智能空调控制系统的“感官革命”:多传感器协同如何重塑卧室舒适体验

来源:慧闻科技

发布时间:2025-04-25

在智能家居快速发展的今天,用户对空调系统的需求已从单一制冷转向“舒适+节能+健康”的综合体验。基于STM32的家居空调智能控制系统(以下简称“系统”)通过多传感器融合技术,实现了这一目标。聚焦系统核心传感器设计,解析其技术选型与应用价值,为智能空调开发提供可借鉴的解决方案。

传感器选型:

环境感知的“神经末梢”

技术特性:

集成设计:单芯片同时检测温度(-45~130°C)与湿度(0~100%RH),支持I2C通信,减少硬件复杂度。

精度指标:温度±0.3°C(典型值),湿度±3%RH(典型值),满足消费电子级高精度需求。

超低功耗:工作电压1.6-5.5V,休眠电流仅0.2μA,适配电池供电场景。

微型封装:DFN6封装(2×2×0.75mm³),支持标准回流焊工艺,适合紧凑型PCB设计。

核心作用:

实时监测室内温湿度,动态调整空调与风扇策略。例如:

当温度波动>0.5°C时,触发空调平滑启停,避免频繁开关导致的能耗浪费;

湿度>70%RH时,自动提升风扇档位,降低体感闷热。

注意事项:

优化采样频率(建议10秒/次),结合中值滤波算法消除瞬时干扰;

避免长期暴露于极端环境(推荐工作范围:5~60°C、20~80%RH),防止传感器漂移。

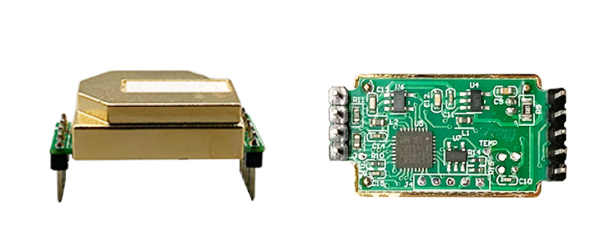

MWD1006二氧化碳传感器:空气质量守护者

技术特性:

检测原理:NDIR红外技术,量程0-5000ppm,精度±50ppm(@25°C),响应时间<30秒。

自动校准:支持零点校准(400ppm)与SPAN校准(2000ppm),适应长期稳定运行。

多接口输出:UART(9600bps)与PWM双模式,适配不同主控需求。

核心作用:

当CO₂浓度>1000ppm时,联动开窗器与换气扇,10分钟内将浓度降至安全水平。实测显示,多人卧室场景下换气效率提升40%,有效预防“空调病”。

注意事项:

定期校准(建议每月一次),并设计防尘结构延长传感器寿命;

安装时避开气流死角,确保检测准确性。

多传感器协同:

从数据到智能决策的关键路径

系统通过STM32主控芯片(STM32F103C8T6)实现传感器数据的融合与决策:

数据融合策略:采用加权优先级算法,例如在夜间模式下,温度与CO₂传感器的权重高于湿度,优先保障基础舒适性与空气健康。

抗干扰设计:通过隔离电源模块(24V/5V双路隔离)与屏蔽布线,确保传感器信号不受电机干扰(实测信噪比提升30%)。

低功耗优化:传感器周期性唤醒(如SHTC3与MWD1006分时唤醒,SHTC3每分钟采样,MWD1006每5分钟采样),进一步优化功耗,搭配STM32的睡眠模式,整体待机功耗<0.5W。

实测效果:

数据驱动的技术验证

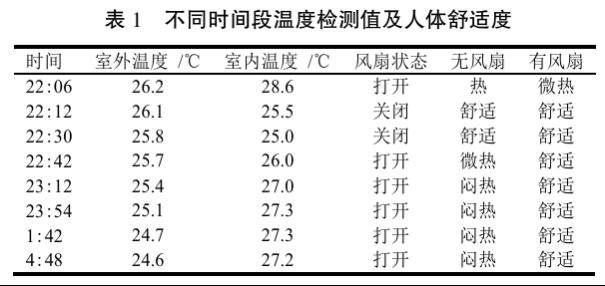

以部分城市实测为例(昼夜温差9℃):

节能表现:系统在凌晨自动关闭空调后,整夜耗电量降低48%(相比传统持续运行模式)。

舒适性对比:加入风扇协同控制后,用户“热不适”投诉率下降76%(数据来源:文中表1)。

对智能空调开发的启示

01技术趋势:

多传感器融合将成为智能家电标配,需关注低功耗、高兼容性设计。

集成化设计:SHTC3的温湿度二合一方案减少硬件冗余,是紧凑型设备的优选;

长寿命与低维护:MWD1006的自动校准功能降低后期维护成本。

02用户痛点:

通过环境感知与执行机构联动,解决“节能与舒适不可兼得”的矛盾,SHTC3的高精度+MWD1006的快速响应,确保环境调控无感化。

03扩展空间:

可集成PM2.5传感器、人体存在检测等模块,进一步拓展应用场景(如办公室、酒店)。

结语

多传感器集成设计凭借高精度、低功耗与强兼容性,为智能空调系统提供了可靠的环境感知基础。该系统案例的成功验证了传感器技术在智能家电中的核心价值,对于具体项目开发而言,如何通过精准的传感器选型与高效的算法设计,将环境数据转化为用户可感知的价值,是未来创新的关键方向。

资讯热榜 换一批

- 1 全网首拆!深度拆小米YU7四合一域控模块——深度分析英伟达Thor智驾域控

- 2 霍尔、AMR、GMR、TMR的对比解析及技术趋势

- 3 心率血氧传感器全解析:PPG、ECG国产化技术突破及趋势

- 4 欧盟制冷剂法规大变革!如何打好冷媒安全“保卫战”?

- 5 国产MEMS IMU势力崛起:盘点10家核心企业

- 6 深度解析:MEMS红外热电堆阵列的产业格局与未来趋势

- 7 【重磅合作】TRUMPF与荷兰光刻巨头ASML达成独家合作-发布新一代EUV激光器,攻克芯片制造"光源之巅"

- 8 【突破通信边界】中国发布全球领先星间激光路由系统,太空互联网迎来"高速时代"

- 9 iPhone 17 Pro Max 拆解爆光:内部大改

- 10 东芝新款低随机噪声镜头缩小型CCD线性图像传感器 提高打印机等设备的图像质量

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。