自动化安全监测系统在隧道中的应用

来源:忻德

发布时间:2024-12-18

背景说明

随着我国高速公路、高铁、地铁等基础设施建设的快速发展,已建成和在建的隧道里程急速增长,而隧道是在地下的隐蔽工程,所处的地质环境较为复杂,在建设过程中,土体开挖、打桩等操作都有可能导致隧道结构变形,此外降水也会对隧道结构产生影响,破坏隧道结构原本的应力平衡,引发围岩向着垂直或者水平方向位移,进而造成隧道结构变形,因此为了确保隧道工程安全、及时预报险情,除了对隧道进行加固、维护之外,对隧道工程安全稳定状态的监测和评估也十分重要。

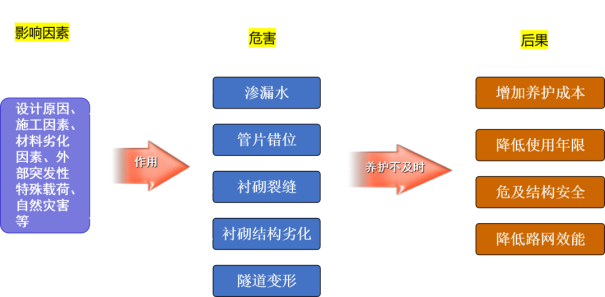

隧道病害危害性

隧道主要病害分析

隧道变形

结构安全性降低

降低使用年限

监测规范

《城市轨道交通设施运营监测技术规范 第3部分:隧道》GB/T 39559.3-2020

《公路隧道设计规范》(JTJ D70-2004)

《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)

《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60)

《公路隧道监控量测技术规程》(DB42/T 900-2013)

隧道分类

隧道按施工方式主要分为3种形式:矿山法隧道、盾构/顶管法隧道、明挖法隧道

矿山法隧道-矿山法

矿山法隧道

用钻眼爆破法开挖断面,修筑隧道,将整个断面分部开挖至设计轮廓并随之修筑衬砌。

矿山法隧道一般围岩性质好,隧道下卧层岩质强度大,当周围土体不存在软弱土层时,基本不发生结构整体沉降现象。在荷载作用下隧道结构一般出现拱顶下沉变形。

盾构隧道 -盾构法/顶管法

盾构隧道

用钻眼爆破法开挖断面,修筑隧道,将整个断面分部开挖至设计轮廓并随之修筑衬砌。

明挖法隧道-明挖法

明挖法隧道

先将地面挖开,在露天情况下修筑衬砌,然后再覆盖回填土。

盾构/顶管法和明挖法隧道的围岩强度较低,相比之下,隧道结构的整体性好,在荷载作用下通常发生结构整体的沉降。

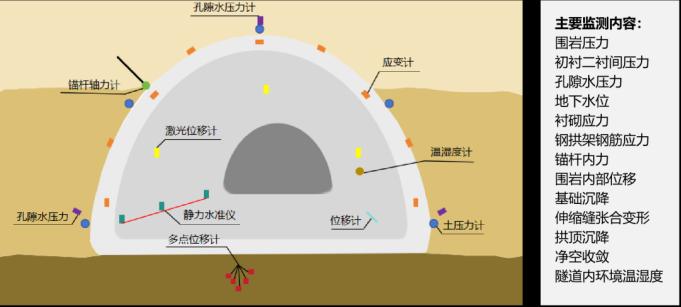

监测布设

监测方案说明-常规监测

1、明(盖)挖法和矿山法隧道满足以下要求:

a) 竖向位移监测点每 10 m~50 m布设1个,在曲线半径小于 400m的地段每5 m~20 m布设1个,在变形缝两侧应布设监测点;

b) 水平位移监测点应根据需要布设,宜与竖向位移监测断面一致;

c) 净空收敛监测断面每 50 m~100 m布设1个,在曲线半径小于 400 m的地段每 10 m~40 m3)布设1个,在隧道进出洞位置各布设1个,每个断面应布设水平和竖向两条测线。

2、盾构法隧道满足以下要求:

a) 竖向位移监测点每5环~40环(或6m~50m)布设1个;

b) 水平位移监测点根据需要布置,宜与竖向位移监测断面一致;

c) 净空收敛监测断面每5环~40环(或6m~50 m)布设1个,宜与竖向位移监测断面一致,每个断面应布设水平和竖向两条测线;盾构区间隧道的第一环、最后一环及联络通道位置应布设监测断面;

d) 单洞双线、上下交叠等形式的隧道结构监测点宜布设在同一监测断面上。

3、沉管法隧道满足以下要求:

a) 竖向位移监测点应在管节的两端和中部各布设1组;

b) 水平位移监测点根据需要布置,宜与竖向位移监测断面一致;

c) 剪力键三向位移监测点应在每处管段接口位置布设1组。

4、区间附属结构满足以下要求:

a) 竖向位移监测点应在联络通道中部布设1个,在联络通道和区间隧道衔接处两侧各布设1个,在风井、泵站和迂回风道等附属结构上布设不少于1个;

b) 净空收敛监测断面在联络通道两端各布设1个,每个断面应布设水平和竖向两条测线。

5、在下列位置应布设监测点或监测断面:

a)隧道结构变形缝两侧、区间与车站、主体结构与附属结构衔接处两侧;

b) 隧道结构与U型槽、高架桥梁等衔接处两侧;

c) 地基或围岩采用加固措施的隧道区段;

d) 前期建设施工阶段发生过程较大扰动(如沉降)等区段;

e) 岩溶、断裂带、地裂缝等不良地质作用区段;

f) 存在软土、膨胀性土、湿陷性土等特殊性岩土区段;

g) 穿越河流、湖泊等地表水体及地下水压力较大的区段;

h) 采用新工艺、新材料、新技术的区段;

i) 技术状况评定为4类及5类的区段;

j) 保护区有外部作业活动的区段。

监测系统总体框架

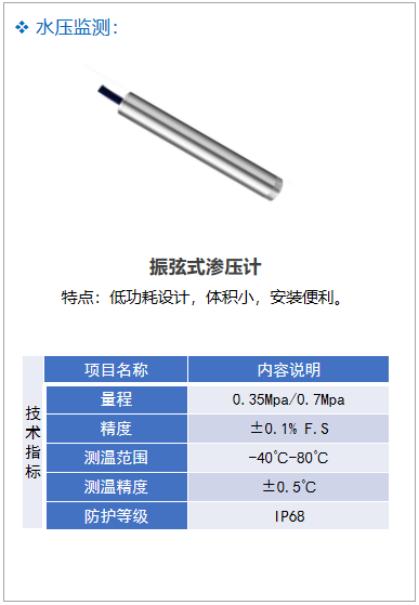

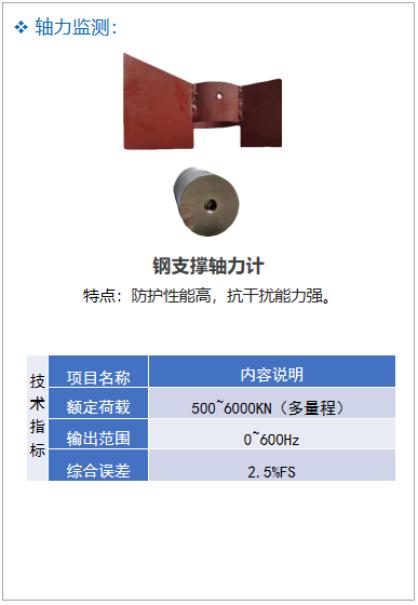

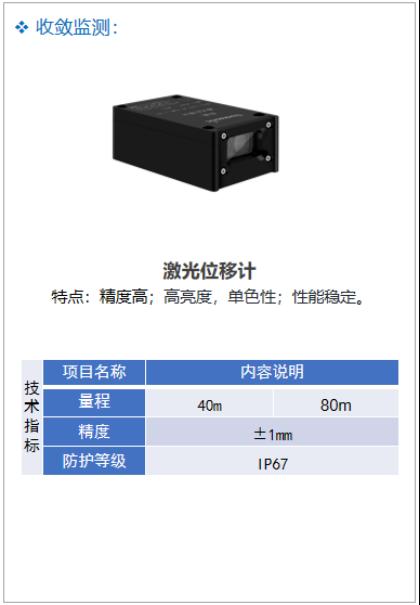

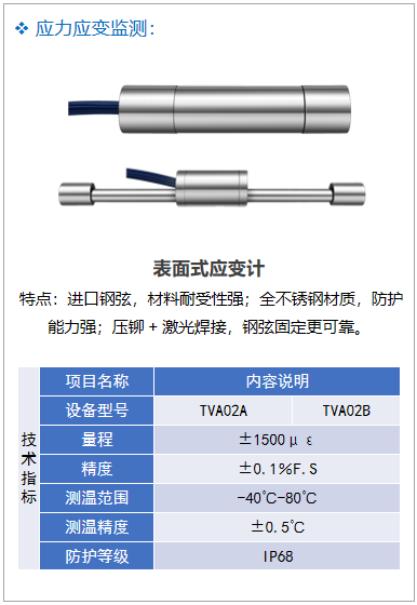

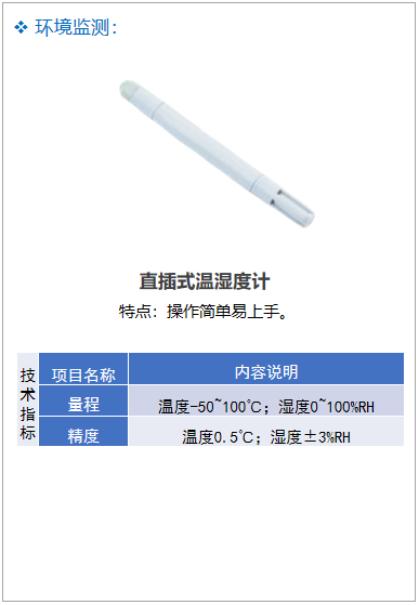

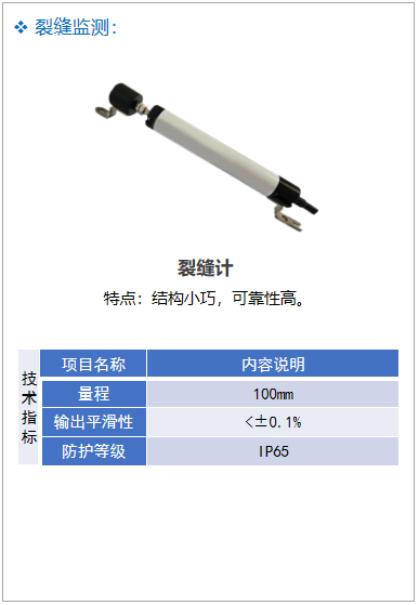

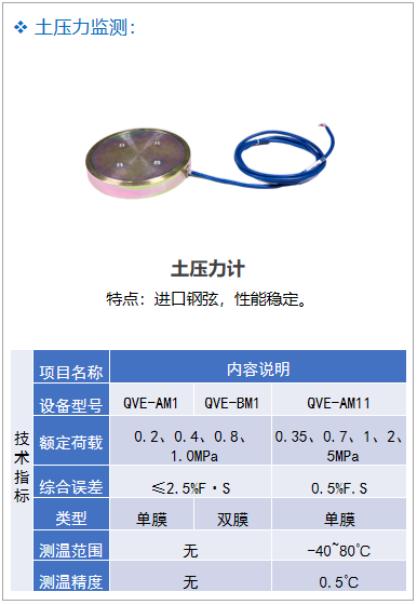

隧道监测常用仪器

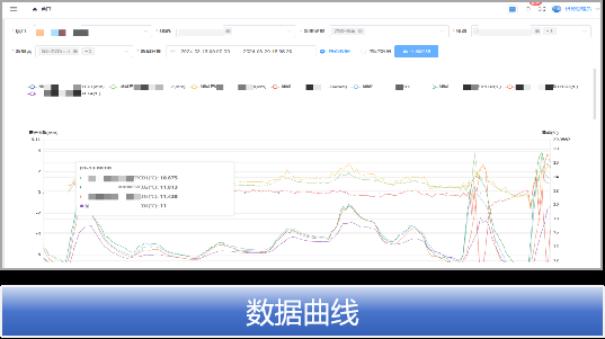

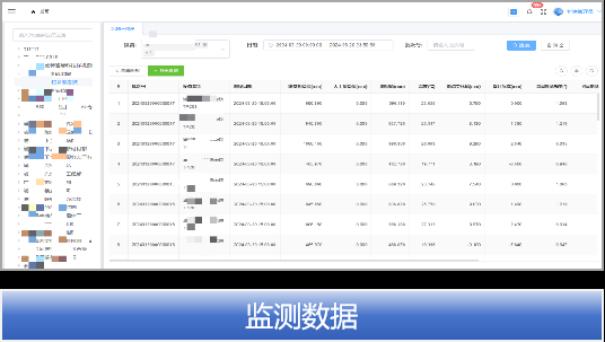

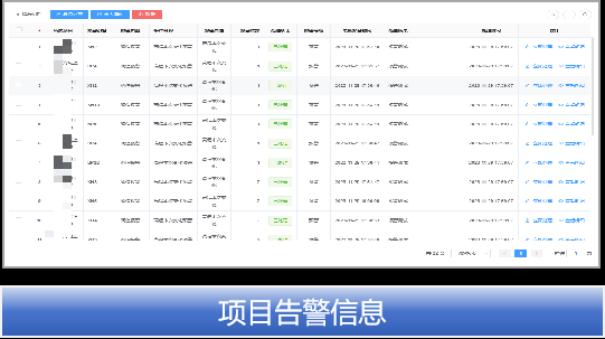

隧道监测数据平台

忻德云是一款基于云物联技术实现的智能结构健康安全监测在线平台,由厦门忻德自主研发运维,为结构健康监测项目提供传感器接入,通过互联网将数据实时传入忻德云平台,经由平台内置的解析系统及后端配置系统,形成可视化的数据信息,从而为终端用户提供数据分析、报表查询、险情预警等服务。

应用案例举例

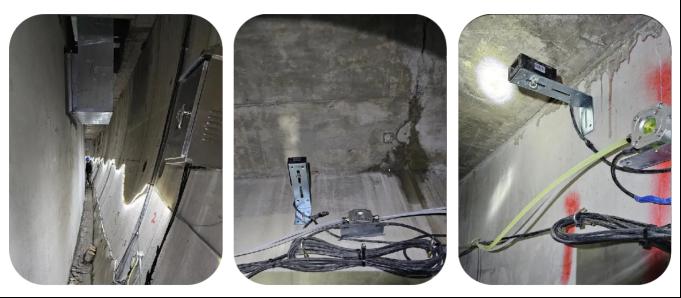

上海市的某条公路隧道,因周边在进行基坑开挖,为保证隧道的安全,采用我司自动化监测系统对隧道的沉降和收敛进行监测,实时监测隧道结构安全,保障隧道的正常、安全运营。

项目布点

投入设备

现场照片

数据曲线

现场照片

免责声明

- 1、本文内容版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系感算商城(service@gansuan.com),我方将及时处理。

- 2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

- 3、本文内容仅代表作者观点,感算商城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

- 4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系感算商城(service@gansuan.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载感算商城将保留追究其法律责任的权利。